元気になるオルソペディック ブログ

納豆の栄養パワーを徹底解説!心疾患と骨粗鬆症の予防に効果的

【納豆が守る心臓と骨!最新研究が明かす驚きの健康効果とは】

納豆は、日本の伝統的な発酵食品として広く親しまれています。最近の研究によって、納豆が心臓や血管、さらには骨の健康にも良い影響を与えることが明らかになってきました。本記事では、最新の2つの大規模な疫学研究をもとに、納豆が私たちの健康にどのような恩恵をもたらすのかを、3つの観点からわかりやすく解説します。

【心血管疾患リスクを下げる納豆の力】

岐阜大学による高山市研究では、約2万9千人を16年間追跡した結果、納豆の摂取量が多い人は、心血管疾患(心臓病や脳卒中など)による死亡リスクが有意に低いことが示されました。

具体的には、納豆を最も多く食べていたグループでは、心血管疾患による死亡率が25%も低下していたのです。この結果は、年齢や性別、喫煙や飲酒の習慣、高血圧や糖尿病の有無など、さまざまな要因を考慮した上でも変わりませんでした。

特に注目すべきは、脳卒中、とくに脳の血管が詰まる「脳梗塞」のリスクが30%以上も低下していた点です。これは納豆に含まれる「ナットウキナーゼ」という酵素が血栓を溶かす働きを持つことと関係していると考えられています。

ナットウキナーゼは、血液中のフィブリン(血液を固めるタンパク質)を分解する力があり、その効果は人体の酵素であるプラスミンの4倍とも言われています。この強力な作用が、血管内の血栓形成を防ぎ、結果として心臓や脳の病気のリスクを低下させていると推測されます。

【納豆が骨折リスクを軽減する理由】

一方、大阪医科薬科大学などのグループが行った研究では、閉経後の日本人女性1,417人を15年間追跡したところ、納豆を1週間に7パック以上食べている人は、ほとんど食べない人に比べて骨粗鬆症による骨折のリスクが44%も低いという結果が出ました。

この効果の背景には、納豆に豊富に含まれる「ビタミンK2(メナキノン-7)」の存在があります。ビタミンK2は、骨の形成に欠かせないオステオカルシンというタンパク質を活性化させ、カルシウムが骨に効率よく取り込まれるのを助ける働きがあります。

さらに納豆は「イソフラボンアグリコン」も多く含んでおり、これは骨の再構築を助ける成分としても知られています。豆腐や他の大豆製品にもイソフラボンは含まれますが、発酵の過程でアグリコン型となった納豆の方が体内への吸収効率が高いのです。

研究では、豆腐や他の大豆製品の摂取頻度と骨折リスクには明確な関連が見られませんでした。これは納豆特有の栄養成分が影響していると考えられます。

【納豆を毎日食べることで得られる健康メリット】

これらの研究から、納豆を日常的に食べることで、心臓や血管の病気だけでなく、加齢に伴って増える骨折リスクも下げられる可能性が高いことが分かりました。

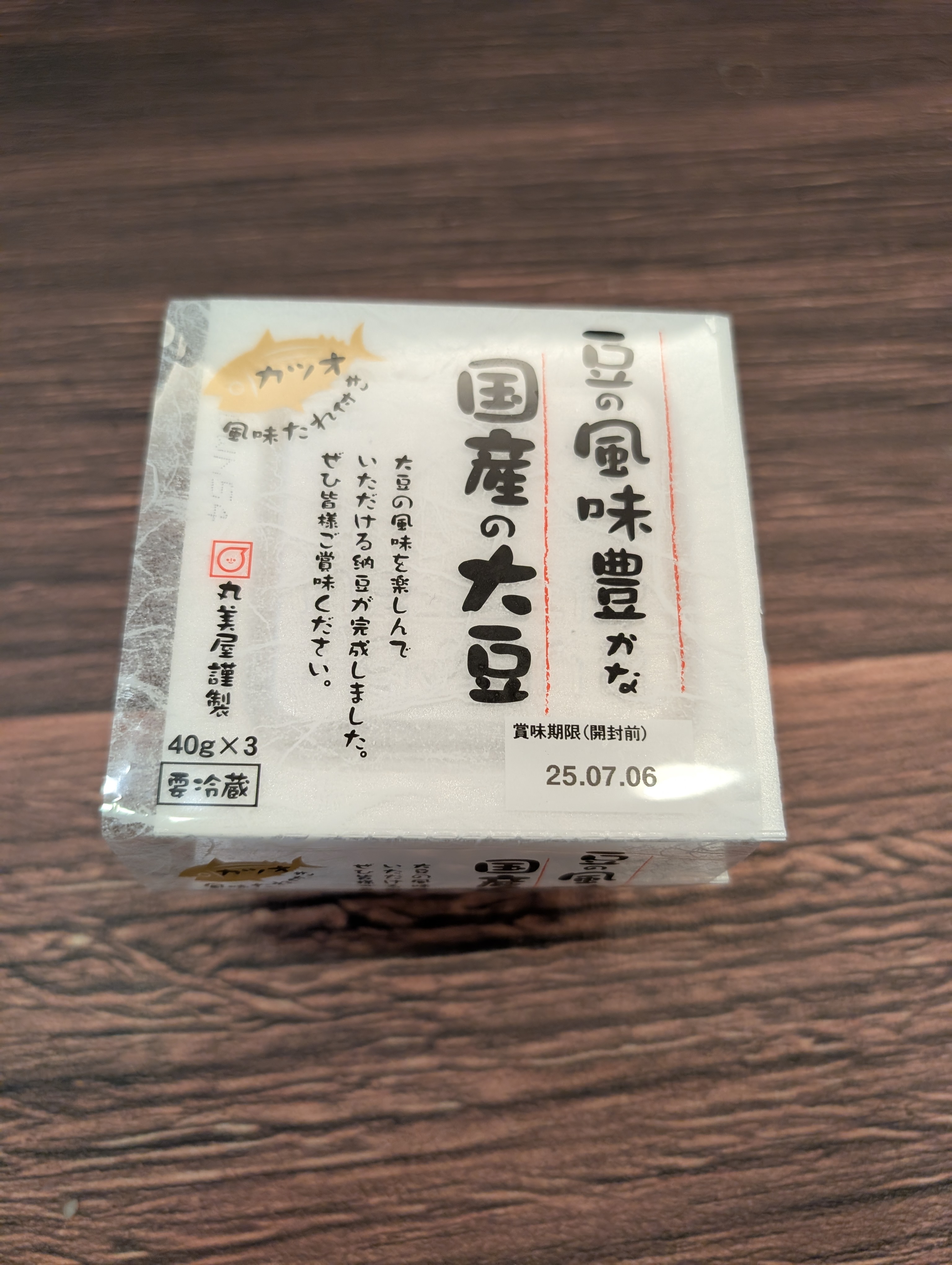

納豆には1パック(約40g)あたり約350マイクログラムのビタミンK2が含まれており、これだけで1日に必要な量を上回ります。また、イソフラボン、たんぱく質、食物繊維など、健康維持に役立つ成分もバランスよく含まれています。

納豆はスーパーで簡単に手に入るうえ、冷蔵庫で保存もきく手軽な食品です。朝食のご飯に添えたり、納豆巻きや納豆サラダとして食べたり、毎日の食事に取り入れやすいのも魅力です。

ただし、納豆にはビタミンKが豊富に含まれているため、ワルファリンなどの抗凝固薬を服用している方は、医師に相談の上、摂取量を調整する必要があります。

【まとめ】

納豆は、昔ながらの日本のスーパーフードとして再評価されつつあります。今回紹介したように、納豆を定期的に食べることで、心筋梗塞や脳卒中といった心血管イベント、さらには骨粗鬆症による骨折のリスクを大きく下げる可能性が示されました。

毎日の食卓に納豆を取り入れることで、健康寿命を延ばし、元気な毎日を送る助けとなるかもしれません。ぜひ今日からでも、納豆生活を始めてみてはいかがでしょうか。

---

【参考文献】

* Nagata C, et al. Dietary soy and natto intake and cardiovascular disease mortality in Japanese adults: the Takayama study. Am J Clin Nutr. 2017;105(2):426-431.

* Kojima A, et al. Natto Intake is Inversely Associated with Osteoporotic Fracture Risk in Postmenopausal Japanese Women. J Nutr. 2020;150(3):599-605.

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。