元気になるオルソペディック ブログ

頸椎前方除圧固定術に注意すべき!隣接椎間障害(ASD)の危険因子とは?

【ACDF手術後に注意!隣接椎間障害(ASD)のリスク要因とは?】

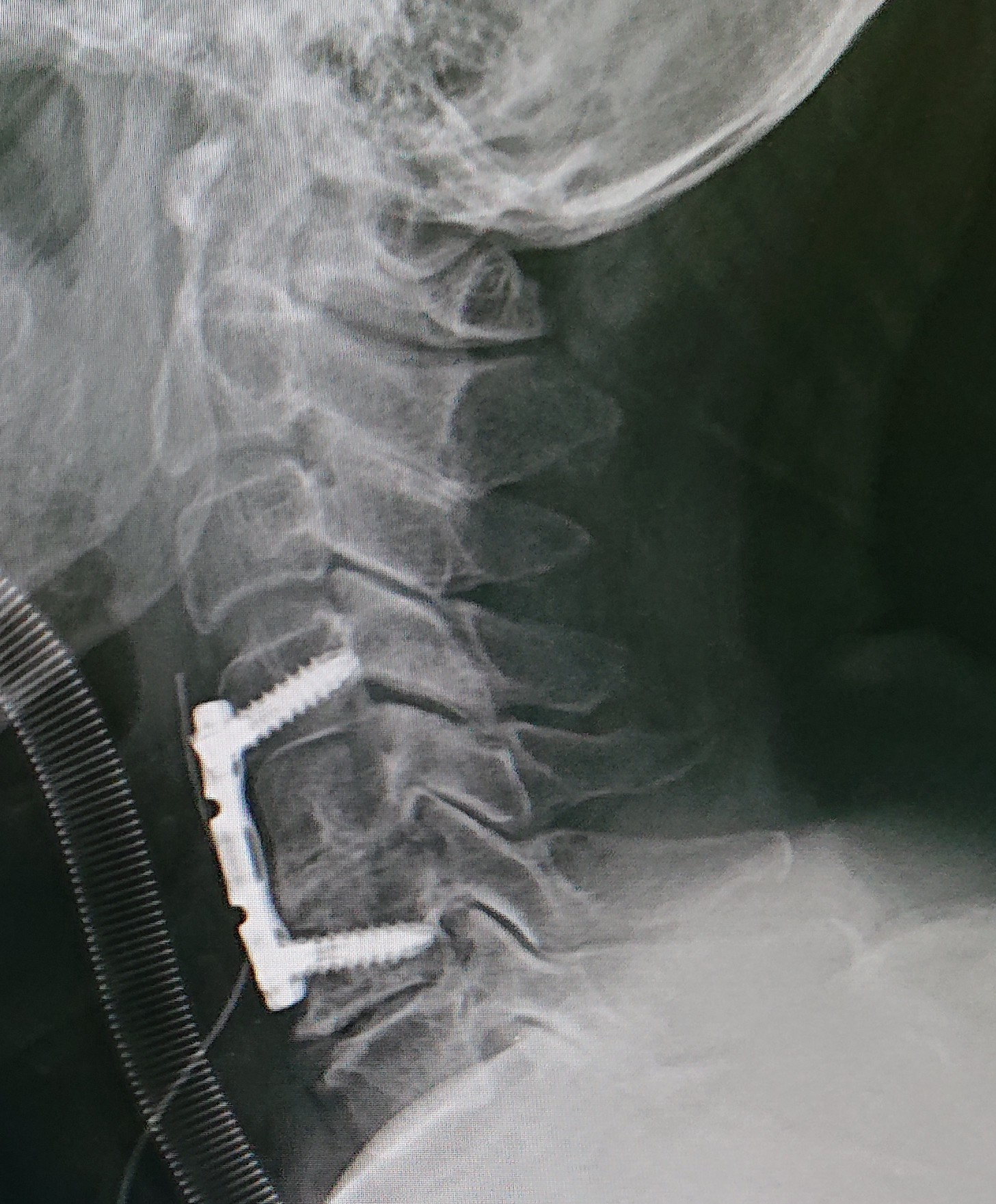

頸椎の変性疾患に対する治療として広く行われている前方頸椎椎間板切除固定術(ACDF)。この手術は、神経の圧迫を取り除き、痛みやしびれを改善する効果があります。しかし、術後に新たな問題が発生することもあります。その一つが「隣接椎間障害(Adjacent Segment Disease:ASD)」です。

ASDとは、手術で固定された部分の上下に位置する椎間に、新たに変性や圧迫などの異常が生じ、再び神経症状が現れる状態を指します。この記事では、最新のシステマティックレビューとメタアナリシスに基づき、ASDのリスクを高めるレントゲン上の特徴を詳しくご紹介します。

【1. ASDの発生要因とは?頸椎手術後の姿勢バランスがカギ】

ACDF後のASD発生率は、報告によって2.9%から92%と幅広く、中には手術後の再手術率が40%に達するケースもあるとされています。このリスクを減らすためには、手術後の頸椎の姿勢バランス(サジタルアライメント)が重要です。

研究によると、術後の頸椎の前弯(ロルドーシス)が十分に保たれていない場合、ASDのリスクが高まることが分かっています。前弯角度が平均で3度ほど低下していた患者では、ASDが有意に多く発生していました。

また、術前と術後での頸椎のアライメントの変化量が大きいほど、周囲の椎間への負担が増加し、結果としてASDの原因となる可能性が示唆されています。

【2. 発症リスクを高めるもう一つの要因:先天的な脊柱管狭窄】

先天的に頸椎の脊柱管が狭い「発育性脊柱管狭窄症」もASDの重要な危険因子です。このタイプの患者は、そうでない人に比べてASDを発症する確率が約4倍高いとされています。

脊柱管が狭いと、神経への圧迫が起こりやすくなるだけでなく、手術による構造の変化がより強い影響を及ぼしやすくなります。そのため、術前のMRIやCTによる評価でこのような特徴を持つ患者を見極めることが、長期的な予後改善のために非常に重要です。

【3. その他のレントゲン所見:ディスク高の変化や筋肉バランスにも注目】

ASDのリスクを予測するうえで注目されている他の所見には、次のようなものがあります。

- 上下椎間の可動域:術前に下位の隣接椎間の可動域が大きい場合、術後にその部分に過剰なストレスがかかり、ASDを引き起こしやすくなります。

- 深頸部筋の左右差:術前のMRIで、深頸部の筋肉の断面積に左右差がある場合も、ASD発症のリスク因子とされます。

- プレートと椎間板との距離(PDD):固定用プレートと隣接椎間板との距離が5mm未満であると、隣接椎間に過度な負荷がかかり、変性が進行しやすくなります。

これらの因子を手術前に把握し、術式や術後管理に反映させることが、ASDの予防には欠かせません。

【まとめ:ASDを防ぐために今できること】

ASDは、決してまれな合併症ではなく、患者の生活の質を大きく左右する問題です。手術後の頸椎のアライメントや骨の形状、筋肉の状態といった「見えない」部分にも目を向けることが重要です。

術前評価の段階で、椎間可動域、脊柱管の狭さ、筋肉のバランスなどを丁寧にチェックし、適切な術式を選択することが、将来の再発を防ぐカギとなります。

また、術後も定期的な画像検査によるフォローアップを行い、早期に変化を察知することが重要です。

引用論文:

Mesregah MK, et al. "Radiographic Risk Factors for Adjacent Segment Disease Following Anterior Cervical Discectomy and Fusion (ACDF): A Systematic Review and Meta-Analysis." Global Spine J. 2024;14(7):2183-2200. doi:10.1177/21925682241237500

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。