元気になるオルソペディック ブログ

野球肩の原因"インピンジメント症候群"とは?症状・治療・予防法を徹底解説

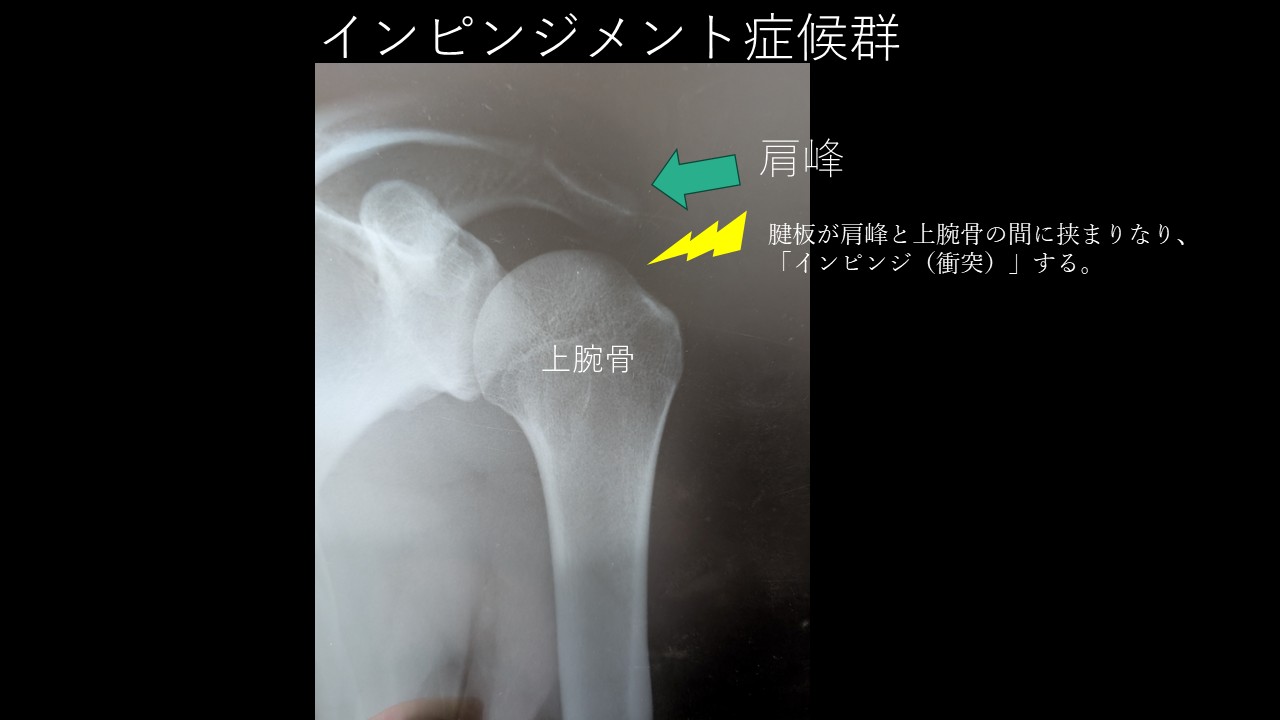

野球選手に多い肩の痛み「インピンジメント症候群」とは?

投球やバッティングなど、繰り返し肩を使うスポーツ選手、特に野球選手の間でよく見られる肩の痛みの原因の一つが「インピンジメント症候群(肩インピンジメント)」です。

この症候群は、肩の中で腱板(けんばん)や滑液包(かつえきほう)といった軟部組織が骨の間で挟まり、炎症や損傷を引き起こす状態を指します。

【インピンジメント症候群の原因とメカニズム】

肩関節は、非常に自由度の高い関節ですが、その分、安定性に乏しい構造をしています。その安定性を保っているのが腱板という筋肉と腱の集まりです。

野球のように腕を大きく振る動作を繰り返すと、肩の中で腱板が肩甲骨の一部である「肩峰(けんぽう)」と上腕骨の間に挟まりやすくなります。これが「インピンジ(衝突)」を起こす原因です。

特に、次のような動作が続くことで発症リスクが高まります。

- 投球時のフォロースルー動作

- 肩を真上に挙げた状態での反復動作

- スイング時の肩への過剰な負荷

この繰り返しにより、腱板に炎症が起こったり、小さな損傷が積み重なって腱板断裂に発展することもあります。

【治療の選択肢:保存療法と手術療法】

治療は、症状の重症度やパフォーマンスへの影響度に応じて決定されます。

● 保存療法(手術を行わない治療)

多くのケースでは、まずは保存療法が選ばれます。以下のような治療法が含まれます。

- 安静と投球制限:まずは痛みの原因となる動作を控え、炎症を抑えます。

- 物理療法(リハビリ):理学療法士の指導による肩甲骨周囲筋や腱板の強化運動。姿勢の矯正や関節可動域の改善も重要です。

- 薬物療法・注射:消炎鎮痛薬やステロイド注射が一時的な痛み緩和に用いられることもあります。

AAOSのガイドラインでは、小〜中程度の腱板断裂では保存療法で症状が改善することが科学的に示されています。

● 手術療法(関節鏡視下手術)

保存療法でも改善しない場合や、腱板に高度な損傷がある場合は、手術が検討されます。よく行われるのは以下の方法です。

- 肩峰下除圧術(subacromial decompression):骨の一部を削って、腱板との衝突を減らします。

- 腱板修復術:断裂した腱を縫合し、再建します。

しかし、ESSKAのガイドラインでは「手術は必ずしも効果的とは限らず、保存療法と比較して大きな差がないことが多い」とする研究結果も報告されており、個々の症状やニーズに合わせた選択が重要です。

【再発予防と競技復帰のポイント】

インピンジメント症候群は、治療後のケアやフォーム修正が不十分だと再発のリスクが高くなります。以下の点に注意することが再発防止につながります。

● 正しい投球フォームの習得

フォームの乱れは肩への過度な負担を生みます。専門のトレーナーや理学療法士と協力して、体幹を活かした省エネフォームの確立を目指しましょう。

● 肩周辺の筋力強化と柔軟性維持

肩甲骨周囲の筋肉(特に前鋸筋や僧帽筋下部)のトレーニングは、肩関節の安定化に寄与します。併せて、肩関節のストレッチも日常的に取り入れましょう。

● 投球回数や強度の管理

疲労の蓄積が大きな発症要因です。練習メニューを工夫し、週単位での投球量や休息日を明確に設定することが効果的です。

まとめ:インピンジメント症候群は正しく向き合えば競技復帰も可能

インピンジメント症候群は、野球選手にとって非常に身近で、かつパフォーマンスに直結する問題です。しかし、早期発見と適切な治療、リハビリを行えば、競技への完全復帰も十分可能です。

痛みを我慢して練習を続けるのではなく、体からのサインを見逃さず、医療機関での評価と指導を受けることが、長期的な活躍への近道となります。

参考文献

- American Academy of Orthopaedic Surgeons. Management of Rotator Cuff Injuries: Evidence-Based Clinical Practice Guideline, 2019. https://www.aaos.org/globalassets/quality-and-practice-resources/rotator-cuff/rc-cpg-eappendix-1.pdf:contentReference[oaicite:3]{index=3}

- European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy (ESSKA). Consensus Statement for Shoulder Impingement, 2022. https://doi.org/10.1016/j.arthro.2022.01.036:contentReference[oaicite:4]{index=4}

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。