元気になるオルソペディック ブログ

高齢者の骨折が増加中?オランダ最新データで読み解く高齢者の骨盤・大腿骨骨折

【高齢者に増加中の骨折--その背景と現状】

日本や欧米諸国を含め、世界的に高齢者人口が増加しています。それに伴い、骨がもろくなる「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」に関連する骨折が年々増えています。とくに話題になるのが「大腿骨近位部骨折」や「骨盤骨折」、そして「寛骨臼(かんこつきゅう)骨折」です。

寛骨臼とは骨盤の一部で、太ももの骨(大腿骨)の先端がはまり込むくぼみのことです。骨盤骨折は、骨盤という体の中心部分の骨にひびや割れ目が入ること、そして大腿骨近位部骨折は太ももの骨のつけ根部分の骨折を指します。

これらは転倒やわずかな衝撃でも起こりやすく、また一度骨折すると長期入院や介護が必要になることが多く、患者さん本人だけでなくご家族や社会全体にとっても大きな問題となっています。

今回紹介するのは、オランダで過去10年間にわたりこれら3つの骨折がどのように増加しているかをまとめた最新の論文です。この研究では、オランダ全国の医療データベースを用いて骨折の発生率(人口10万人あたりの発生件数)を詳しく調査しています。高齢化が進む日本にとっても他人事ではなく、今後の骨折予防のヒントがつまった内容となっています。

【寛骨臼・骨盤・大腿骨近位部骨折の最新データ】

それでは、実際にオランダではこれらの骨折がどのように増加しているのでしょうか。論文では2012年から2022年の10年間で、寛骨臼骨折、骨盤骨折、大腿骨近位部骨折の3つに分けて調査されています。

寛骨臼骨折の発生率はほぼ2倍に!

寛骨臼骨折は、従来は比較的珍しい骨折でしたが、高齢者人口の増加や活動性の高いシニアが増えたことで、年々増加傾向にあります。

オランダ全体では、2012年には人口10万人あたり4.03件だったのが、2022年には8.23件と約2倍に増加しています。特に外来(入院を必要としない患者さんも含む)のデータでは、発生率の伸びが顕著で、10年間で98%の増加となりました。

一方、入院が必要となった重症例に限っても、2015年から2021年で26%増加しており、より重い骨折も着実に増えていることが分かります。

この背景には、骨のもろさが進むだけでなく、健康志向で高齢になっても活動的な方が増え、転倒や軽い事故でも骨折しやすくなっていることが影響しています。また、CT検査などの画像診断の発達により、以前は見逃されていた骨折がきちんと診断されるようになったことも、発生率の増加につながっていると考えられます。

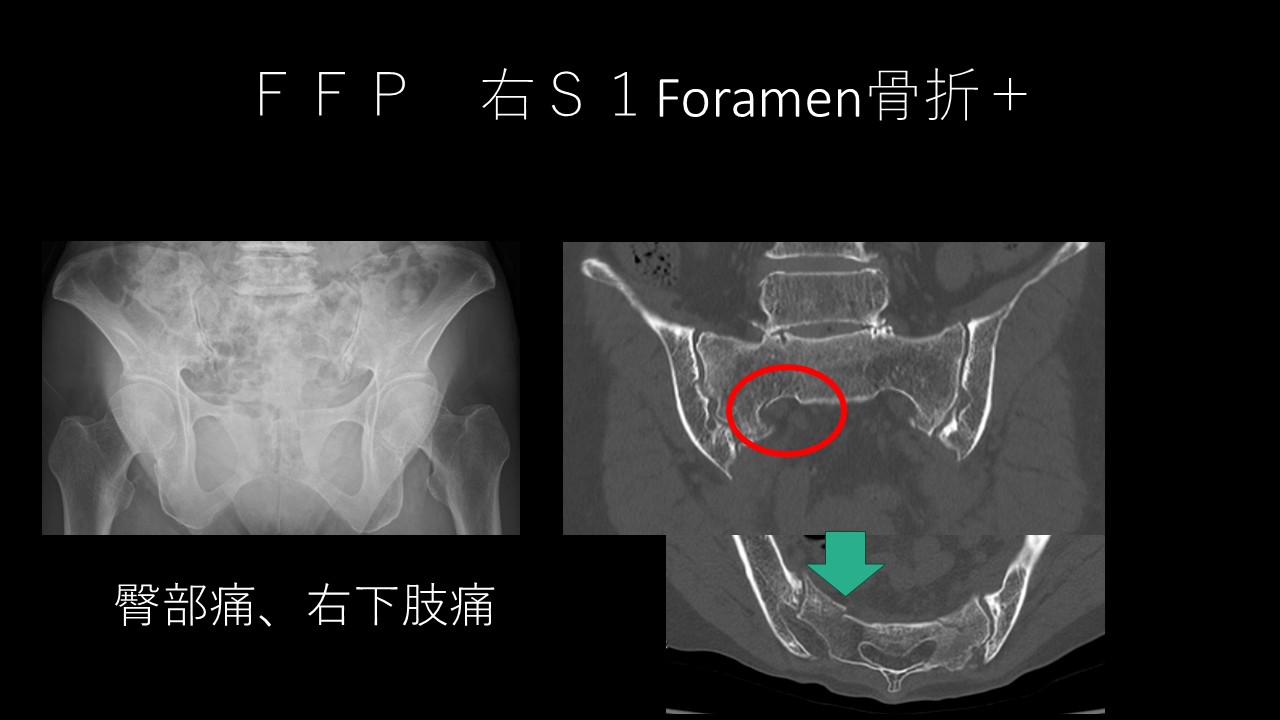

骨盤骨折も増加--外来治療が増えている?

骨盤骨折については、2012年の人口10万人あたり29.8件から、2022年には42.9件へと44%増加しています。

ただし、入院を要した患者さんの発生率はほぼ横ばいで、増減は見られませんでした(−0.13%)。

これはどういうことなのでしょうか?

近年は、高齢者の骨盤骨折でも、症状が比較的軽い場合は入院せずに通院で治療する「外来管理(がいらいかんり)」が増えている傾向があります。特に前方部分や仙骨(せんこつ)といった骨盤の一部の骨折では、手術をせずに自然治癒を待つ保存療法(ほぞんりょうほう)が選ばれることが多いのです。

また、骨粗鬆症治療薬の進歩により、大腿骨自体の骨密度が保たれる反面、骨盤に衝撃が加わった際に骨盤骨折として現れやすくなる傾向も指摘されています。

画像診断の進歩により、今までは見つけにくかった骨盤輪の後ろ側(後方環)の骨折が見逃されず診断できるようになったことも、発生率の増加に影響していると考えられます。

https://naruoseikei.com/blog/2021/12/FFPs.html

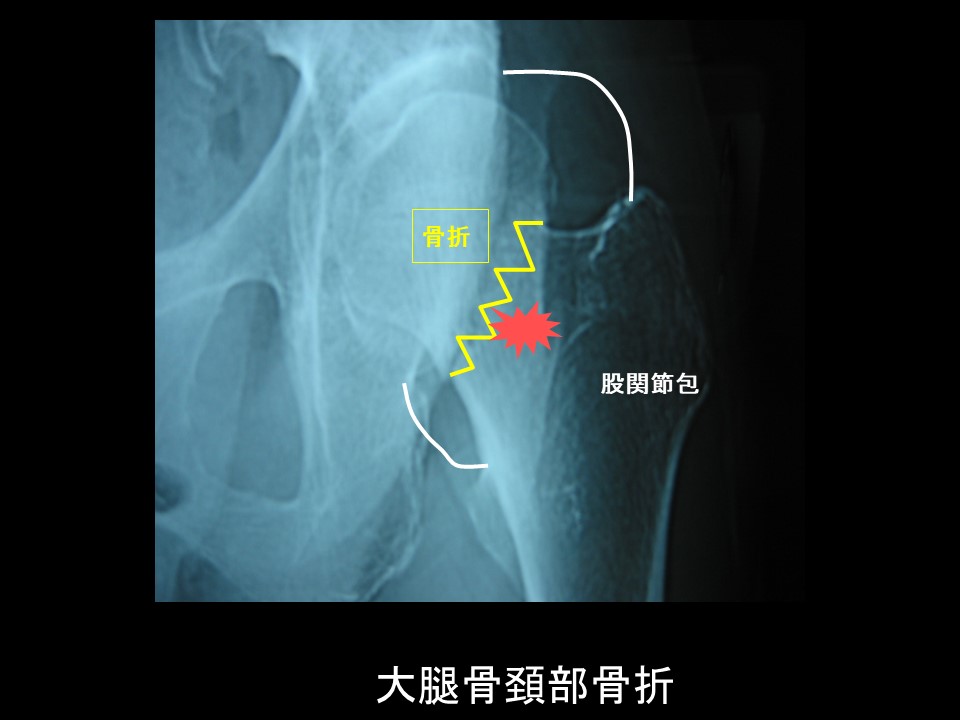

大腿骨近位部骨折は微増--日本の現状と比較して

大腿骨近位部骨折、いわゆる「大腿骨頸部骨折」や「転子部骨折」と呼ばれる部位の骨折も、高齢者では非常に多い疾患です。オランダのデータでは、2012年から2022年の10年間で15%増加しています(人口10万人あたり116件→133件)。

ただし、国際的にみると北欧や他のヨーロッパ諸国では、骨粗鬆症治療や転倒予防策の徹底により発生率が減少している国も多くあります。

一方、オランダでは、2018年から2022年の間に17.3%増加しており、これは患者登録制度の強化により過去の報告漏れが減ったことや、骨粗鬆症のスクリーニング率が低いことが背景にあると考えられています。

このデータからは、実際には骨折リスクが依然として高い状態が続いていること、また高齢化により今後さらに増加する可能性が高いことがうかがえます。

【骨折を防ぐために今できること--予防と今後の課題】

ここまでのデータから分かるように、寛骨臼骨折・骨盤骨折・大腿骨近位部骨折はいずれも高齢者を中心に年々増加傾向にあります。特に外来での治療や保存療法が増えてきており、骨折患者の"見えにくい"増加にも注意が必要です。

これらの骨折は一度発症すると、長期間のリハビリや介護が必要になったり、再び骨折しやすくなったり、QOL(生活の質)が大きく低下する可能性があります。実際、骨盤や寛骨臼骨折の1年後死亡率は最大30%にも及ぶとされています。

骨折を予防するには

- 骨密度の定期的なチェック

骨粗鬆症の早期発見が最重要です。特に50歳以上、または転倒歴のある方は、医療機関で骨密度測定(DXA検査など)を受けましょう。 - バランスの良い食事と運動

カルシウムやビタミンDをしっかり摂ること、適度な筋力トレーニングやウォーキングで足腰を鍛えることが大切です。 - 転倒予防対策

家の中の段差をなくす、滑り止めマットを使用する、明るい照明を心がけるなど、日常生活の工夫が骨折予防に直結します。 - 骨粗鬆症の治療継続

骨粗鬆症治療薬は脆弱骨折を減らせるエビデンスのある薬です。骨粗鬆症の治療を続けることが骨折予防につながります。

今後の課題とまとめ

今回のオランダのデータでも示されたように、骨折の発生率や患者の管理方法には国ごと、地域ごとに違いがあり、患者登録制度やデータ収集の標準化が重要視されています。今後、日本でも「寛骨臼骨折」や「骨盤骨折」も含めた全国的な骨折登録制度の導入や、外来治療患者への追跡・支援体制の充実が求められます。

また、地域ごとの医療連携やリハビリテーション、在宅ケアなど、包括的な支援が患者さんのQOL維持や再骨折予防につながると考えられます。

【引用論文】

Lommerse MI, Willems HC, van Dieren S, et al. Increasing incidences of acetabular, pelvic, and proximal femur fractures in The Netherlands. Injury. 2025;56:112322. doi:10.1016/j.injury.2025.112322

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。