元気になるオルソペディック ブログ

陰圧閉鎖療法は本当に効果的?手術後の創傷治癒に関する最新の研究結果

【陰圧閉鎖療法とは?手術後の創傷管理の新たな選択肢】

手術の後、傷口が自然にふさがる「二次治癒」と呼ばれる過程があります。これは、皮膚の縁を無理に閉じずに、傷の底から新しい組織が育つのを待つ方法です。この治療法は、汚染された部分や再手術が難しい場合によく使われます。

ただし、二次治癒には長い時間がかかり、感染や再入院のリスクもあります。とくに足や脚などの下肢にできた傷は、他の部位より治るまで倍以上の時間がかかるとされており、患者さんにとって大きな負担となります。

そこで注目されたのが「陰圧閉鎖療法(Negative Pressure Wound Therapy、NPWT)」です。これは、特殊な機械を使って傷にかけたドレッシング(被覆材)内の空気を吸い出し、真空状態にすることで、浸出液(しんしゅつえき)を除去し、感染を防ぎながら治癒を促すとされる方法です。

【開放骨折と陰圧閉鎖療法の関係】

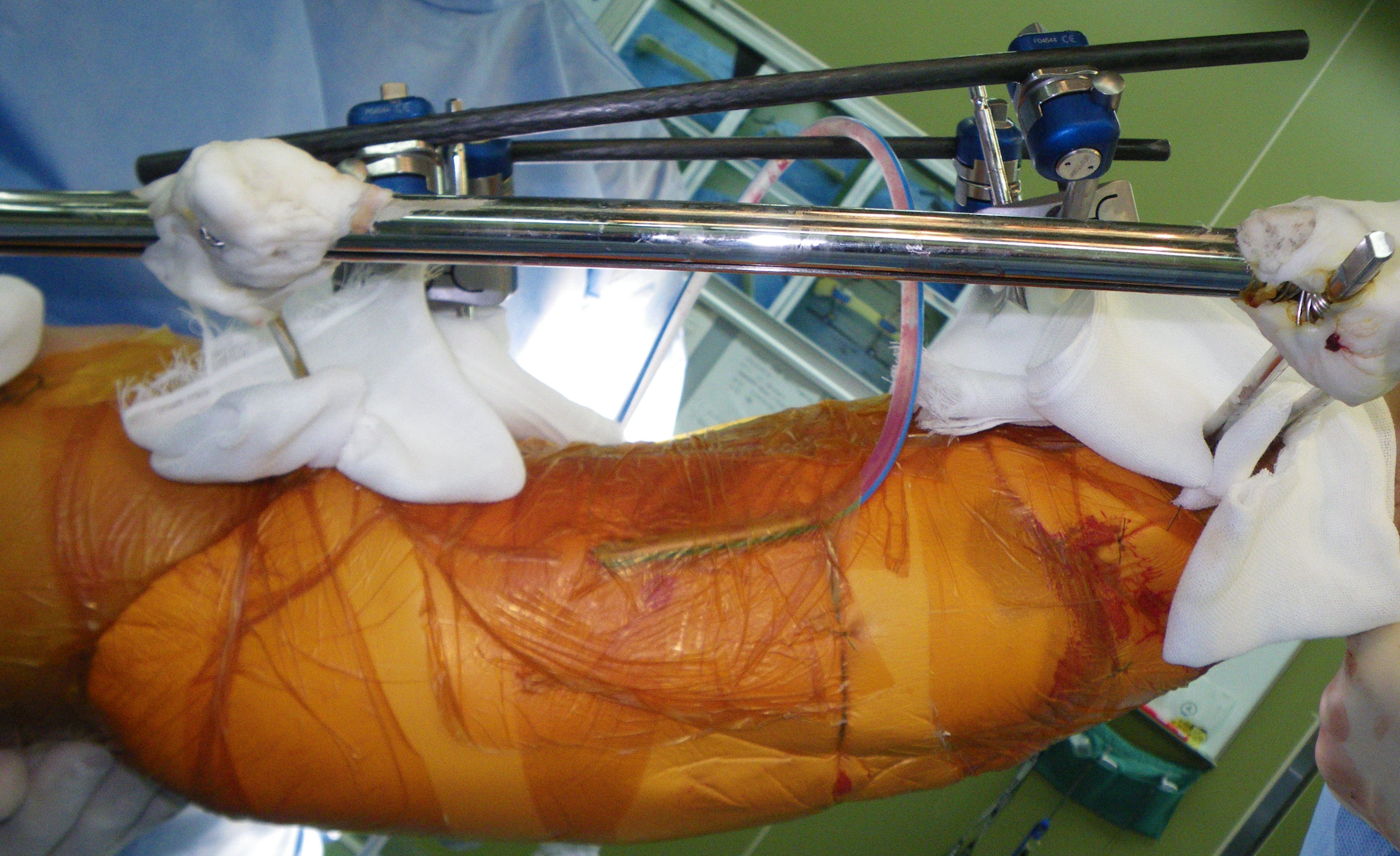

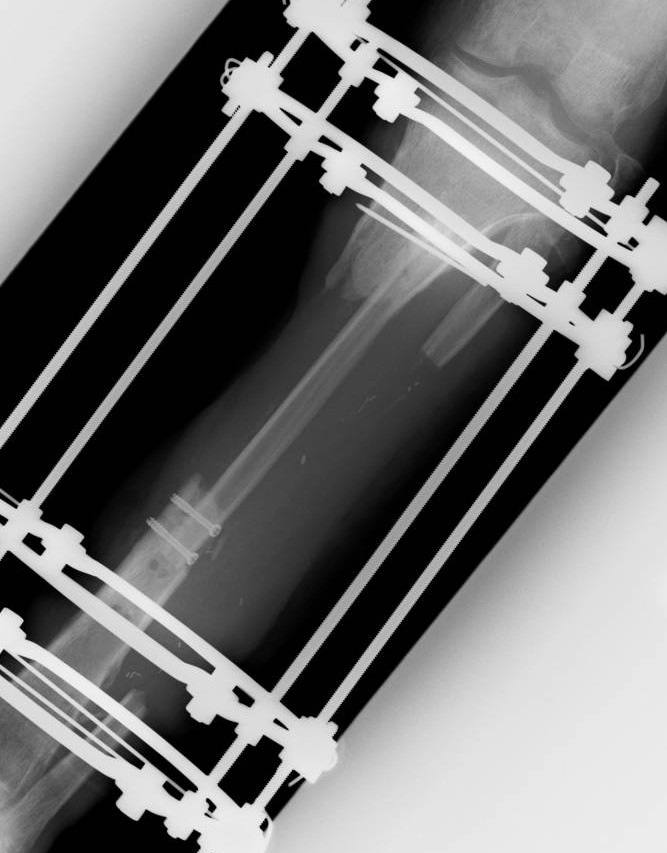

陰圧閉鎖療法は、手術後の創傷だけでなく、「開放骨折(かいほうこっせつ)」の治療にも用いられることがあります。

開放骨折とは、骨が折れただけでなく、皮膚や筋肉も損傷し、骨が体外に露出するような重度のけがを指します。交通事故や高所からの転落などで生じることが多く、傷口から細菌が入りやすく、感染のリスクが非常に高いのが特徴です。

このような傷に対しては、できるだけ早く感染を防ぎつつ、組織の再生を促す処置が必要です。そこで使用されるのが陰圧閉鎖療法です。

この治療法では、傷口に専用のスポンジとフィルムを当て、真空ポンプで空気を抜き取ることで、**傷の内部を陰圧状態(マイナスの圧力)に保ちます。**これにより、傷口にたまった体液や細菌を吸い出し、腫れ(浮腫)を減らしながら、新しい血管や組織の成長を促進すると言われています。

実際に、整形外科の分野では骨折治療の一環として、創外固定(金属フレームなどで骨を安定化)と併用しながら陰圧療法を使うケースが報告されています。

ただし、この治療も**すべての開放骨折に適しているわけではなく、使用時期や傷の状態、感染リスクを慎重に判断する必要があります。**また、効果に関するエビデンス(科学的根拠)は創傷の種類によって異なり、今回のSWHSI-2試験で示されたように、二次治癒創傷においては明確な優位性が見られない場合もあります。

そのため、開放骨折に対する陰圧療法の使用も、医師が個々の症例に応じて慎重に判断すべき治療法であるといえるでしょう。

【SWHSI-2試験が明らかにした陰圧療法の実力】

今回紹介する研究は、イギリス国内29の医療機関で行われた大規模なランダム化比較試験「SWHSI-2」です。対象となったのは、手術後の傷が二次治癒を必要とし、かつ陰圧療法または通常ケア(ガーゼやハイドロファイバーなどの一般的な被覆材)どちらも適用可能な状態にある患者さん686人です。

対象者の多くは糖尿病を患っており、足や脚の血管手術後に傷ができたケースでした。患者さんは、陰圧療法を受ける群と、通常の治療を受ける群にランダムに分けられ、12か月間の追跡調査が行われました。

その結果、注目すべき点は以下の通りです:

- 傷が完全に治るまでの期間(中央値)は、陰圧群が187日、通常ケア群が195日とわずか8日短縮されただけで、統計的に意味のある差は認められませんでした(ハザード比1.08、p=0.47)。

- 感染、再手術、抗生物質の使用、入院、死亡率、いずれも両群で差は見られませんでした。

- 患者が感じた痛みや生活の質(QOL)に関する質問紙による評価でも、両群で有意な違いはありませんでした。

- 治療にかかるコストは陰圧療法の方がやや高かったものの、その分QOLが改善されたわけではなく、費用対効果の面でも優位性は認められませんでした。

この結果は、「陰圧閉鎖療法は、従来の治療に比べて明確なメリットがない」ことを示しています。

【創傷治療のこれから:医療現場と政策への提言】

この研究の意義は、単に陰圧療法の効果がなかったというだけにとどまりません。現代の医療現場では、エビデンス(科学的根拠)よりも先に、新しい治療法や高価な医療機器が導入されてしまうケースがしばしばあります。

陰圧療法はその代表例とも言える存在で、過去の小規模な研究結果や企業の宣伝によって広く使われるようになったにもかかわらず、その効果を本格的に検証した信頼できるデータはこれまで存在しませんでした。

このような状況に対し、今回のSWHSI-2試験は初めて大規模かつ高品質な研究を通じて「陰圧療法は、二次治癒を要する下肢の傷には第一選択肢として勧められない」という明確な結論を示した点で、非常に価値のあるものです。

今後は、エビデンスに基づいた創傷治療のあり方を見直し、本当に効果がある治療に限って導入されるよう、制度面でも改善が求められます。また、陰圧療法の代わりとなる新たな治療法の開発や検証が待たれるところです。

【まとめ】

- 陰圧閉鎖療法は、糖尿病を含む下肢手術後の創傷において、通常のケアに比べて明確な治癒促進効果は示されませんでした。

- 感染、再手術、死亡率、痛み、QOLなどの面でも有意な差はなく、費用対効果も低いことがわかりました。

- 今後は、新しい治療法導入の際には、厳密なエビデンスの評価が重要です。

【参考文献】

Arundel C, Mandefield L, Fairhurst C, et al. Negative pressure wound therapy versus usual care in patients with surgical wound healing by secondary intention in the UK (SWHSI-2): an open-label, multicentre, parallel-group, randomised controlled trial. The Lancet. Published online April 15, 2025. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)00143-6

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。