元気になるオルソペディック ブログ

内側半月板後根断裂の最新治療と再発リスク:変形性膝関節症や半月板逸脱の予防法を解説

【内側半月板後根断裂とは?その治療法と最新の修復術】

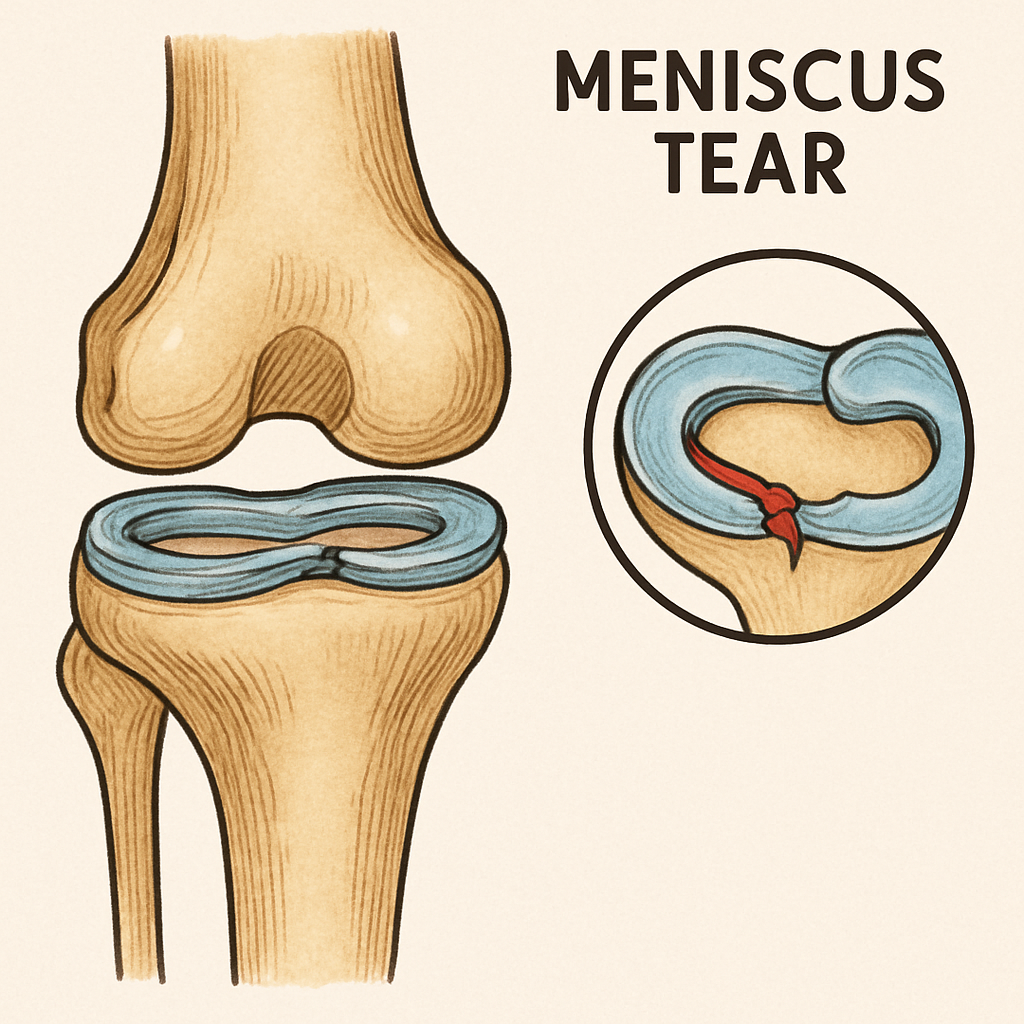

膝のクッションの役割を果たす半月板は、内側(ひざの内側)と外側に分かれています。その中でも、内側半月板後根断裂は、特に中高年層に多く発生するケガです。これを放置すると、短期間で変形性膝関節症(膝の軟骨がすり減って痛みが出る病気)が進行しやすいことが知られています。

内側半月板後根断裂は、「半月板が骨からはがれる」ような損傷です。この部分が断裂すると、半月板全体を切除した場合とほぼ同じ機能低下をもたらします。つまり、膝の衝撃吸収能力が著しく落ち、膝関節の負担が急激に増えてしまいます。

従来は損傷した半月板を部分的または全部切除する半月板切除術が行われていましたが、最近ではできるだけ修復する手術(半月板後根修復術)が推奨されています。これは、断裂した部分を糸で骨に固定し、半月板本来の機能をできるだけ保つ治療です。

【内側半月板後根修復術の成績と課題:術後の変形性膝関節症や半月板逸脱】

最新の研究では、内側半月板後根修復術を受けた患者さんの**治癒率は97%**と高く、多くの方が「手術を受けてよかった」と感じています。手術後2年以上の追跡調査でも、患者さん自身による評価(患者報告アウトカム)は良好な結果が多いことが報告されています。

しかし一方で、レントゲンやMRIで膝関節を詳しく調べると、約4割の患者さんに"半月板のゆるみ"や"逸脱(半月板が本来の位置からずれること)"が認められ、変形性関節症が進行するケースも少なくありません。実際、手術でしっかりと半月板が骨に付いた患者さんでも、半月板に「たるみ」が残っている場合、膝の隙間が狭くなったり(関節裂隙狭小化)、関節の変形が進行したりするリスクが高まるのです。

これは、半月板の逸脱やたるみがあると、膝の衝撃吸収機能が十分に回復せず、軟骨への負担が続いてしまうからです。なぜ術後に半月板のたるみや逸脱が起こるのかについては、完全には解明されていませんが、MRI検査では半月板内部の変性やコラーゲン線維の乱れがある場合、修復後も機能が低下していることが示唆されています。

【術後の再発や合併症を減らすには?―最新治療技術とリハビリのポイント】

術後の再発や合併症(半月板のゆるみや逸脱)をできるだけ減らすために、さまざまな工夫が行われています。たとえば、骨に開けるトンネルの位置をできるだけ解剖学的(本来の位置)に正確にすることや、修復に使う糸や縫い方の工夫があげられます。

一部の研究では、2本のトンネルを用いることで、半月板がより広い範囲で骨にしっかりと固定され、たるみや逸脱のリスクを減らせる可能性があると報告されています。また、半月板と関節包(膝の周りを包む組織)の接合部も同時に修復する、半月板中央部をさらに補強する"セントラライゼーション・スーチャー"という追加の縫合を行うなどの新しい手法も注目されています。

また、手術後のリハビリテーションも非常に重要です。最初の数週間は荷重を制限し、徐々に膝を動かしていくという段階的なリハビリが推奨されます。過度な負荷がかかると、せっかく修復した半月板が再びゆるんだり、逸脱したりするリスクが高まるため、理学療法士や医師の指導のもと、適切なペースでリハビリを進めることが大切です。

さらに、吸収性の糸よりも非吸収性の糸を使うことで、よりしっかりとした固定が期待できる可能性が示唆されています。ただし、どの方法が最善なのか、今後もさらなる研究が必要です。

【まとめ:膝の健康を守るために、早期発見と適切な治療・フォローアップが重要】

内側半月板後根断裂は、高齢者を中心に多いケガですが、早期に発見し、適切な修復術を受けることで、膝の健康を守ることができます。ただし、術後も変形性膝関節症や半月板の逸脱、たるみが進行するリスクがあるため、定期的な画像検査や医師の診察によるフォローアップが欠かせません。

今後は、さらに精度の高い手術方法やリハビリ方法が開発され、より多くの患者さんが長く健康に膝を使い続けられることが期待されています。膝に痛みや違和感がある場合は、早めに専門医にご相談ください。

引用論文

Tollefson LV, LaPrade CM, LaPrade RF. Medial Meniscus Posterior Root Repairs Have Good Healing and Positive Patient Reported Outcomes but How Can We Improve Postoperative Osteoarthritis, Meniscus Extrusion, and Meniscus Laxity? Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery (2025), doi: https://doi.org/10.1016/j.arthro.2025.04.020.

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。