元気になるオルソペディック ブログ

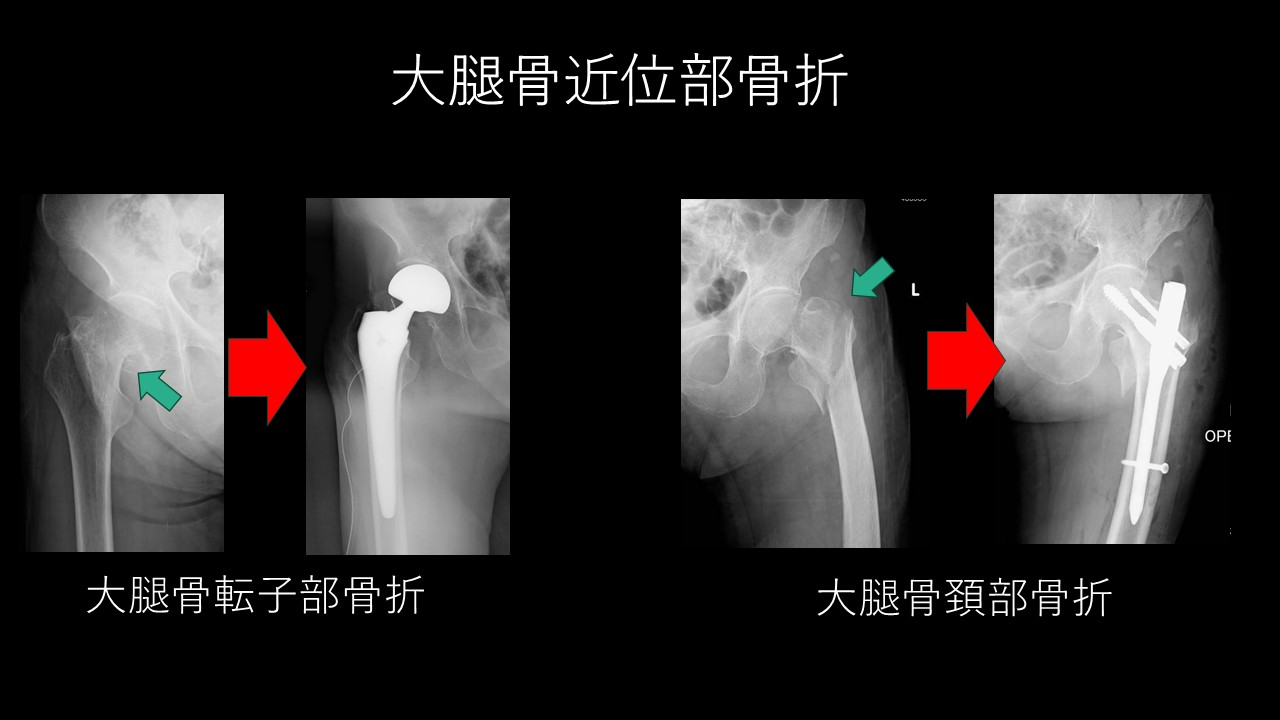

2050年に倍増する骨折リスク―高齢者に迫る大腿骨近位部骨折の脅威と予防法【超高齢化時代に備える】

【大腿骨近位部骨折とは?世界での発生率と傾向】

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、ご存じでしょうか?これは骨がスカスカになる病気で、大腿骨(もものつけね)の骨折は、その代表的な症状です。

2023年の国際研究によると、世界19カ国での大腿骨骨折の発生率は、国によって大きく異なることがわかりました。

例えば、デンマークでは10万人あたり315.9件ととても高い発生率を示しましたが、ブラジルでは95.1件とずっと低い結果でした。

しかし、多くの国では、この10年間で発生率が減少しているとも分かりました。 シンガポールやデンマークでは特に頻繁な減少がみられました。

これは健康に対する意識の高まりや、転倒予防等の公共促進活動の成果と考えられます。

一方、オランダやネトランドではわずかながら増加傾向も見られ、国や地域による違いが明らかになりました。

【日本における骨粗鬆症の現状】

日本でも骨粗鬆症は深刻な問題となっています。現在、骨粗鬆症患者は推定1,280万人以上いるとされ、そのうち約8割が女性です。特に閉経後の女性は、急激なホルモンバランスの変化によって骨密度が減少しやすくなります。

日本では高齢化が急速に進んでおり、65歳以上の人口割合が28%を超えています。それに伴い、大腿骨骨折の発生件数も年々増加しています。日本整形外科学会の報告によれば、2020年時点で年間約20万件もの大腿骨近位部骨折が発生しています。

また、日本ではFLS(骨折連携パス)の普及が遅れており、骨折後の再骨折を防ぐ取り組みが十分とは言えない状況です。骨密度測定の受診率も低く、予防のための取り組みが今後さらに重要になってきます。

【骨折後の治療と死亡率の実態】

骨折後の治療として、骨を強くする薬「骨粗鬆症薬」(例:ビスフォスフォネート等)が使用されます。

しかし、課題も明らかになりました。 発生した人のうち、骨折後に薬を正しく継続的に使っている人は「相当少ない」という結果が出たのです。

イギリスでは5割、ドイツではわずか1割程度。 これは、骨粗鬆症とその症状を軽く見過ごしてしまう、また薬の副作用を過剰に思う人が多いことも原因とされます。

さらに、骨折後1年内の死亡率は、国や性別により異なります。 女性では20%前後、男性では30%前後と高く、シンガポールやデンマークでは大きく減少という好結果が見られた一方、イギリスやニュージーランドでは不変か、高い死亡率が持続しています。

【今後の予測と骨折予防に向けた取り組み】

この研究から明らかになったことは、「大腿骨骨折は減りつつあるが、人口高齢化により繰り返し増加する」という事実です。

例えば、2050年には、2018年の1.9倍、骨折事件数が増えると予測されています。 特に、男性の増加が大きいとみられ、骨折予防の必要性が高まっています。

現在、国際的にも「骨折連続防止サービス」(FLS)の普及や、骨強化薬の適切な使用推進などが事実として進められています。 おすすめは、骨高度測定や転倒予防等、これらを日々から意識していくことです。

【参考文献】 Sing CW, Lin TC, Bartholomew S, et al. Global Epidemiology of Hip Fractures: Secular Trends in Incidence Rate, Post-Fracture Treatment, and All-Cause Mortality. J Bone Miner Res. 2023 Aug;38(8):1064-1075. doi:10.1002/jbmr.4821.

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。