元気になるオルソペディック ブログ

腰椎椎間板ヘルニアは自然に治る?自然退縮の最新研究と予測因子を徹底解説

【腰椎椎間板ヘルニアとは?~その症状と診断の基本~】

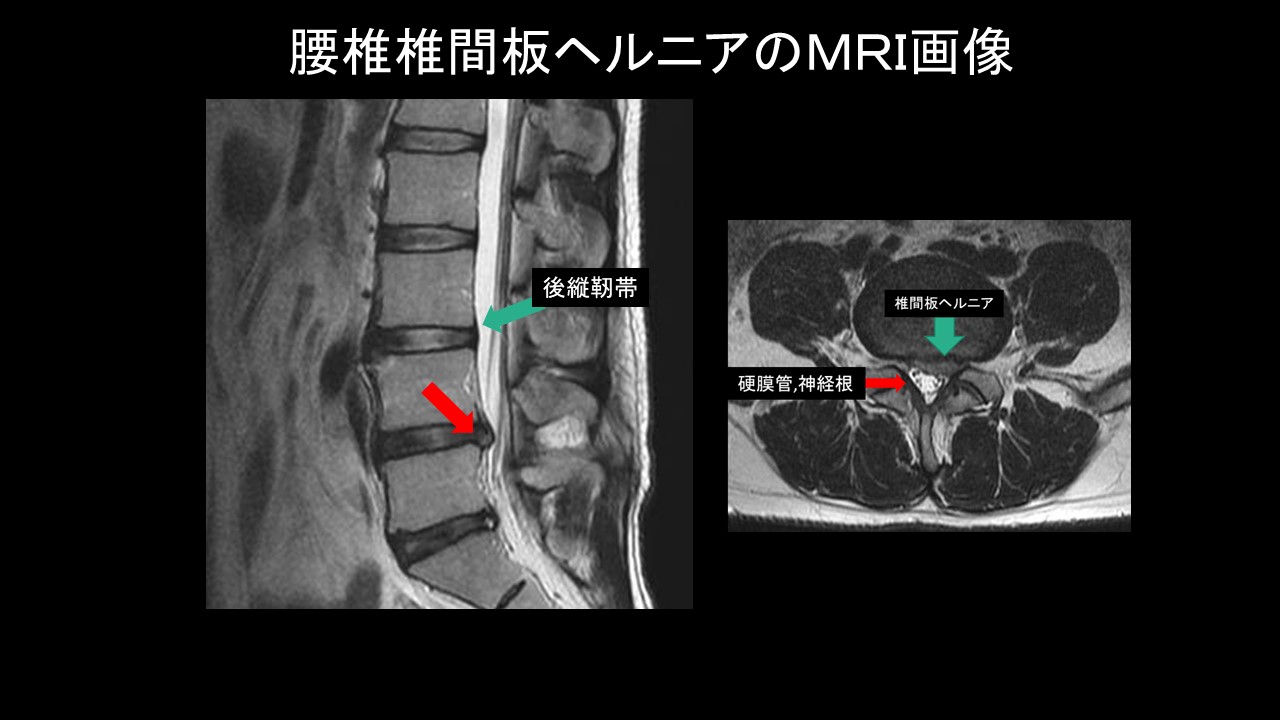

腰椎椎間板ヘルニアは、背骨の腰部分(腰椎)にある椎間板(クッションの役割をする組織)が飛び出してしまう病気です。この飛び出した部分が神経を圧迫すると、「坐骨神経痛」と呼ばれるお尻から足にかけての痛みやしびれが生じます。日本でも非常に多い疾患で、腰や足の痛みを訴える人の約3分の2がこの病気だとされています。

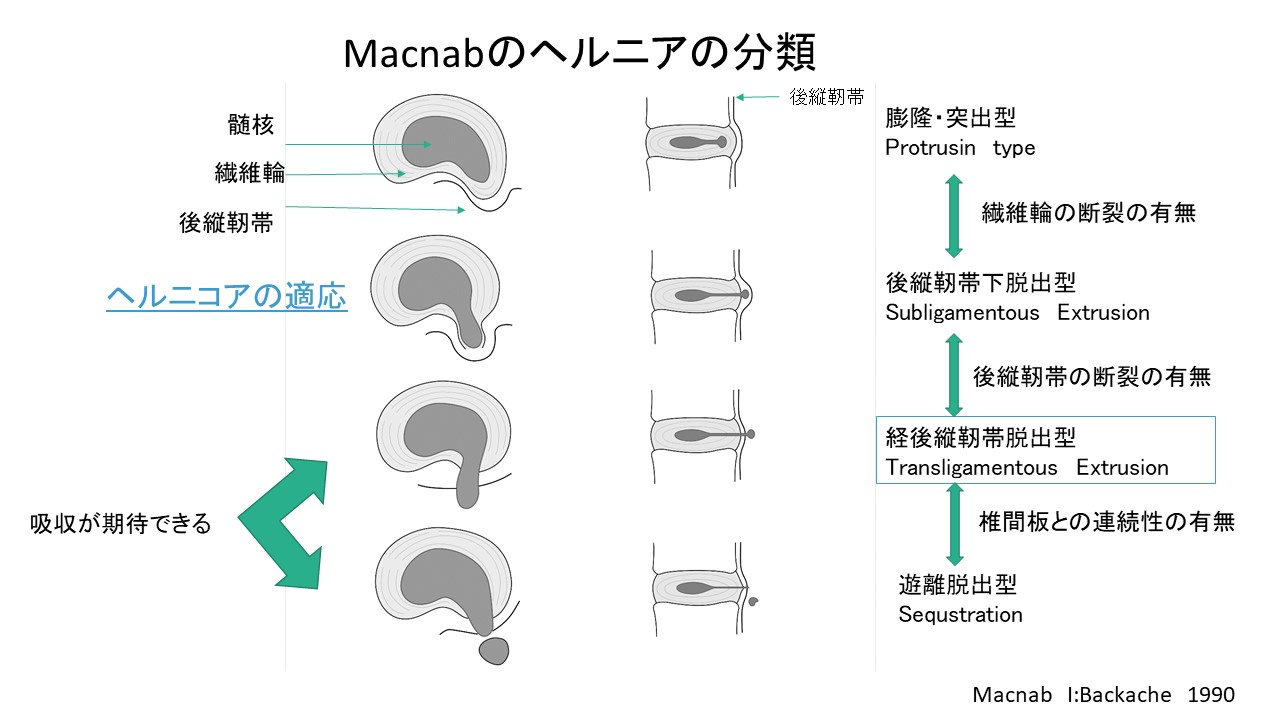

診断にはMRI(磁気共鳴画像診断)が使われ、椎間板の形の違いで「膨隆(bulding)」「突出(protrusion)」「脱出(extrusion)」「遊離(sequstration)」などに分類されます。これらは飛び出し方や大きさの違いで、治療方針や経過予測にも関係しています。

【自然退縮とは?~手術しないでも治る人の特徴と確率~】

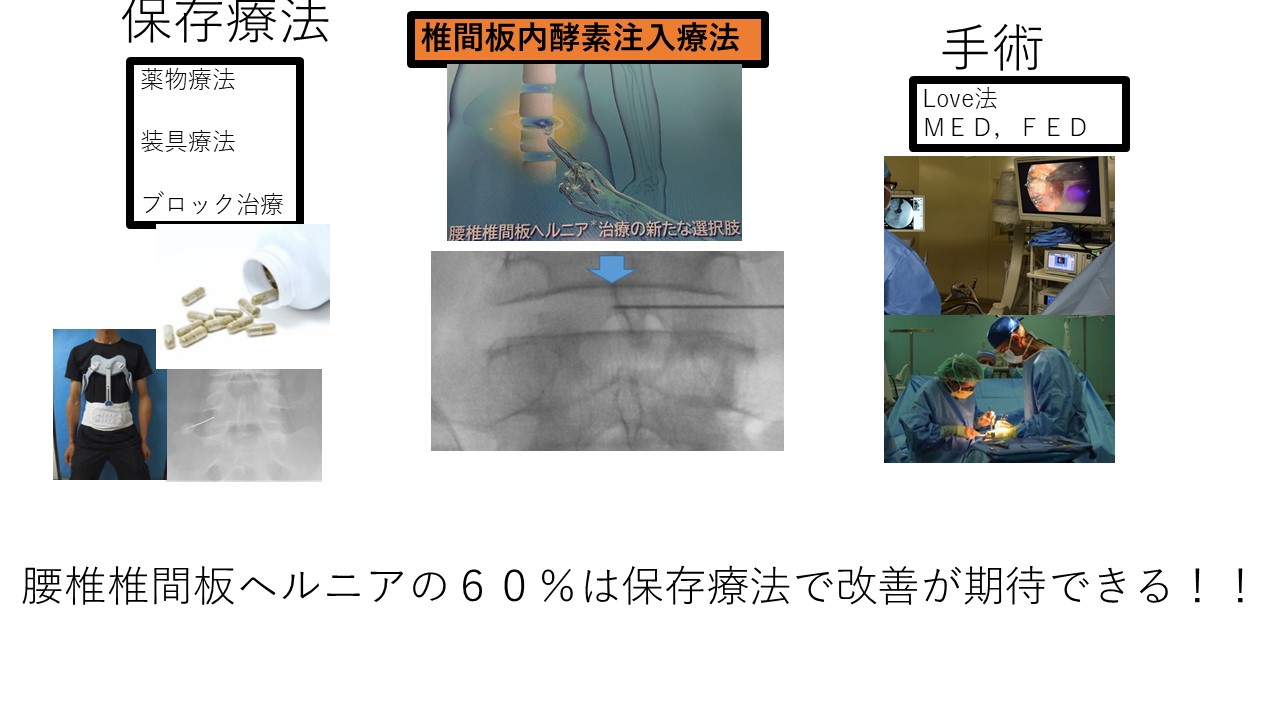

腰椎椎間板ヘルニアの治療には大きく分けて「保存療法(手術をしない治療)」と「手術療法」があります。最近の研究では、進行する神経障害(足が動かなくなる、排尿・排便障害など)がなければ、まずは保存療法が推奨されています。

ここで注目されているのが「自然退縮(しぜんたいしゅく)」です。これは、飛び出した椎間板が治療をしなくても自然に小さくなったり、消えてしまったりする現象のことです。

2023年に発表された最新のシステマティックレビューとメタアナリシスによると、手術をしなくても約3分の2の患者さんで椎間板が自然に小さくなることが確認されています。さらに、1年以内に約85%の方が症状の改善を感じています。

では、どんな人が自然退縮しやすいのでしょうか?最新研究で明らかになったポイントは次の通りです。

椎間板の形状による違い

- 膨隆型(bulding):自然退縮の確率は13.3%

- 突出型(protrusion):52.5%

- 脱出型(extrusion):70.4%

- 遊離型(sequstraiotn):93.0%

特に脱出型や遊離型では、手術をしなくても9割近くの患者さんで自然退縮が見られます。逆に、軽い膨隆型は自然退縮しにくい傾向があります。

ほかの予測因子

- 大きなヘルニアほど自然退縮しやすい

- 初期のヘルニア体積が大きいほど、自然退縮の確率が高いとされています。

- 椎間板の一部が靭帯(じんたい)を突き破っているタイプ(靭帯脱出型)は、より退縮しやすい

- MRIで「Modic変化」と呼ばれる骨の変化がないほうが、自然退縮しやすい傾向

【自然退縮の仕組みと症状改善のメカニズム】

では、なぜ自然退縮が起こるのでしょうか?そのメカニズムについても、近年の研究で少しずつ明らかになっています。

免疫反応がカギ

飛び出した椎間板の断片が、体内の免疫細胞に「異物」として認識されることで、血管が新たに作られたり(血管新生)、マクロファージという掃除役の細胞が集まり、飛び出した部分を"食べて"くれるのです。この働きが強くなるのが、遊離型や脱出型のヘルニアです。特に遊離型は、椎間板の破片が元の場所から完全に離れているため、体が「これは不要なものだ」と判断しやすく、吸収されやすいのです。

画像所見と自然退縮の関係

MRIのT2強調画像で水分量が多く映る(白く映る)ヘルニアや、造影剤を使ったときによく染まるヘルニアは、血管や炎症細胞が入りやすく、退縮しやすいとされています。また、Modic変化があると骨の変化や炎症が強い可能性があり、退縮しにくい傾向が報告されています。

【保存療法の期間と治療選択~どんな場合に手術を考えるべきか?~】

現在の標準的な治療指針では、重い神経障害がない限り、まずは保存療法を3か月程度試すことが推奨されています。保存療法の方法は以下のようなものがあります。

- 安静や生活指導

- 痛み止め(NSAIDsなど)の内服

- リハビリや運動療法

- 神経ブロックや物理療法

平均すると11か月ほどで自然退縮の経過を観察した研究が多いですが、最長で16か月ほどかかる場合もあります。逆に、症状が急激に悪化したり、足が動かなくなる・尿が出にくいなどの重い神経障害が出た場合は、すみやかに手術が必要となります。

症状と自然退縮の関係

研究では、症状が出てから1年未満のほうが自然退縮しやすいこともわかっています。つまり、早めに適切な保存療法を開始すれば、治る確率が高いのです。

また、症状がよくなった人の多くでMRIでもヘルニアが縮小していることが報告されています。一方、症状が残る場合はヘルニアも残りやすい傾向があります。

【今後の展望と患者さん・医療現場へのアドバイス】

この分野の最新研究では、「どんな患者さんが手術なしで治るのか」をさらに正確に見極める方法の開発が進んでいます。今後は、早期(6か月以内)に退縮するかどうかを予測できる画像診断や臨床指標が普及していく見込みです。

「手術をすぐ選ぶか、まず保存療法を続けるか迷ったとき」には、この記事で紹介した椎間板のタイプやMRIの所見、症状の期間などを参考にしながら、専門医と相談することが大切です。

医療費や仕事復帰の早さといった社会的な視点でも、無理な保存療法の引き延ばしや、逆に早すぎる手術のリスクを避け、エビデンスに基づいた適切な治療選択がますます重要になってきています。

【まとめ】

- 腰椎椎間板ヘルニアは、手術しなくても約2/3が自然退縮し、9割近くが症状改善を期待できます。

- 大きなヘルニアや遊離型ほど自然退縮しやすいことが最新研究で示されています。

- 症状や画像診断の結果、発症からの期間を踏まえ、重い神経障害がなければ保存療法をまず試すのが一般的です。

- 最終的な治療方針は、専門医とよく相談し、ご自身の生活や価値観に合わせて選択しましょう。

【引用論文】

- Rashed S, Vassiliou A, Starup-Hansen J, Tsang K. Systematic review and meta-analysis of predictive factors for spontaneous regression in lumbar disc herniation. J Neurosurg Spine. 39:471-478, 2023. https://thejns.org/doi/abs/10.3171/2023.6.SPINE23367

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。