元気になるオルソペディック ブログ

現場で役立つ腰痛診療のコツとエビデンス:研修医が知っておきたい初期対応とRed Flag

【腰痛患者の初期対応と鑑別診断、Red Flag】

腰痛はプライマリ・ケアの現場で非常によく遭遇する症状です。

腰痛ガイドライン2020では、「まずは問診と身体診察が極めて重要」とされています。

腰痛患者の初診時には、以下の点を必ず確認しましょう。

1. Red Flag(レッドフラッグ)の確認

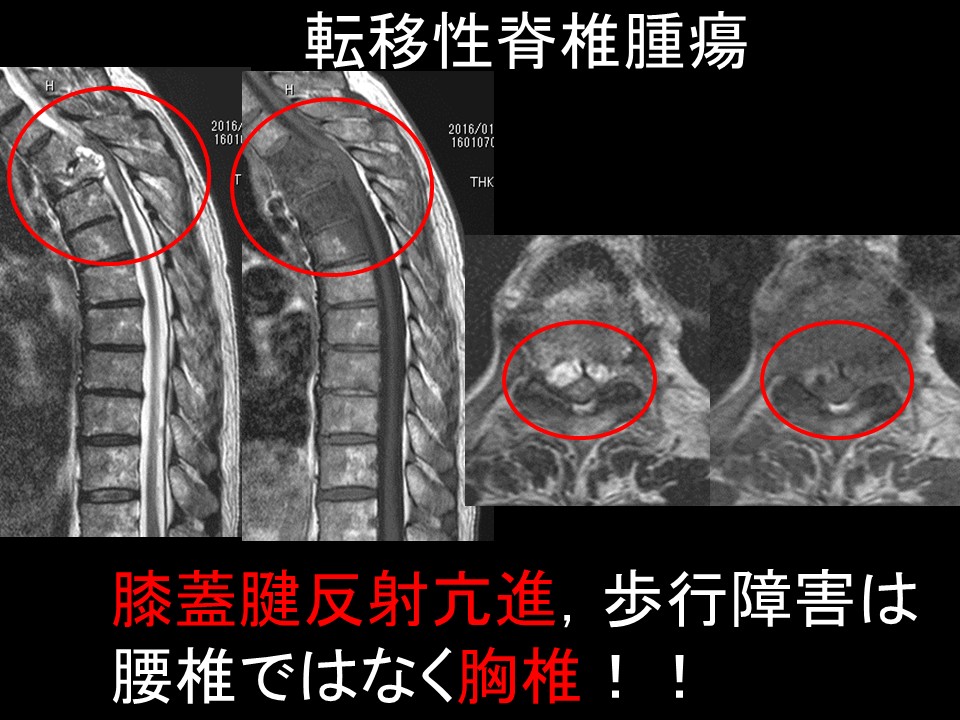

Red Flagとは、腫瘍、感染、骨折、炎症、馬尾症候群(膀胱直腸障害や両側性神経障害)など、緊急性の高い重篤な疾患を示唆する兆候・症状です。

下肢の進行性しびれや麻痺、発熱、体重減少、癌の既往、夜間痛、外傷歴、ステロイド内服歴などを詳細に問診します。

Red Flagがある場合は、速やかに専門医へコンサルトや追加検査を検討してください。

2. 多くは「非特異的腰痛」

実際、画像診断や血液検査を行っても、85%以上は原因の特定できない「非特異的腰痛」となります。

問診と身体所見で鑑別を進め、必要に応じて画像検査を追加しますが、明確な神経障害やRed Flagがない場合は、画像検査を安易にオーダーしないことがガイドライン上も推奨されています。

3. 心理社会的要因(Yellow Flag)の評価

「痛みの持続や慢性化に影響する心理社会的因子」の重要性が強調されています。

職場や家庭のストレス、不安、抑うつ、受傷時の心理状況、復職に対する不安など、簡単な質問で良いので把握しておきましょう。

これらは後の治療方針・予後予測に直結します。

【腰痛治療のエビデンスと注意点】

腰痛の多くは自然経過で改善します。

ガイドラインでは「過度な安静よりも活動性維持」「心理社会的サポート」「適切な薬物療法」が柱となっています。

1. 活動性維持と運動療法

「痛みが強くても、できる限り日常生活を続ける」ことが重要です。

早期から無理のない範囲での活動や、運動療法(ストレッチ・有酸素運動など)が推奨されています。

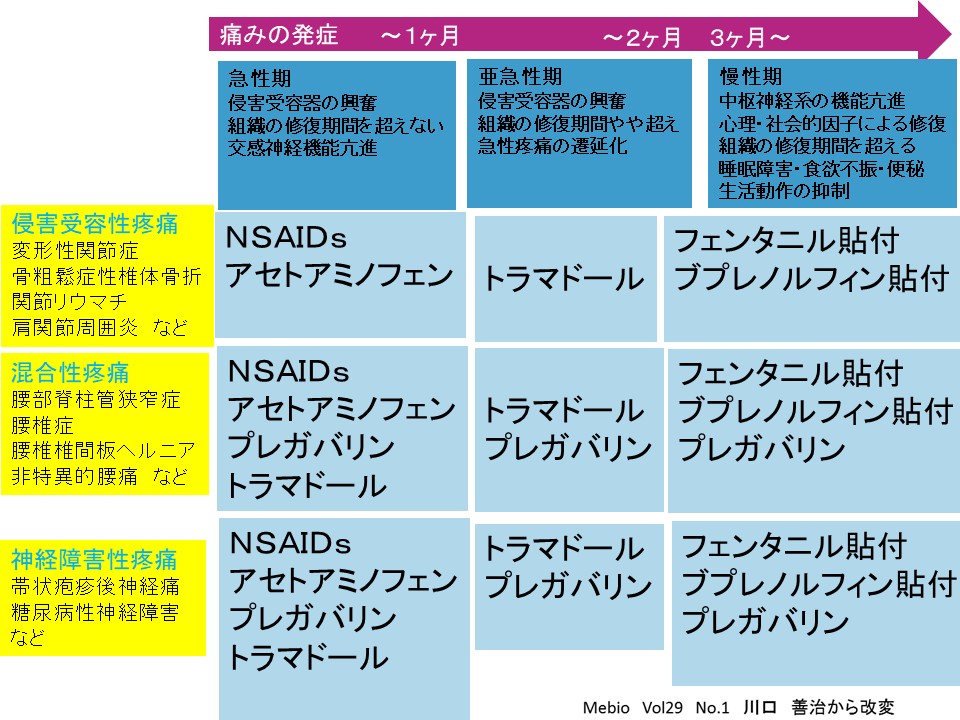

2. 薬物療法の実際

- NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)

急性期の痛み緩和には有効。漫然投与はせず、最短期間で終了を心がけます。 - アセトアミノフェン

NSAIDs禁忌例での選択肢。 - オピオイド

原則短期間・他剤無効例のみ。依存・副作用に注意。 - 抗うつ薬・抗てんかん薬

慢性疼痛でのエビデンスは限られ、積極的には推奨されません。

3. 補助的治療

- 物理療法

温罨法(温める)は急性腰痛に短期効果。電気治療や超音波の効果は限定的。 - 鍼治療・マッサージ

一部で短期効果が報告されていますが、長期的な有効性にはエビデンスが不足しています。

- 認知行動療法(CBT)や心理的サポート

慢性腰痛・再発予防に有効。

運動療法との組み合わせで効果増強が期待できます。

4. 画像・検査のタイミング

画像検査(X線、CT、MRI)は「Red Flag」や神経症状など明確な根拠がなければ、原則として初期段階では控えます。

"患者の不安解消のため"だけの画像検査は避けましょう。

研修医が現場で陥りがちですが「安易な画像検査=診断と治療の質の向上」には直結しません。

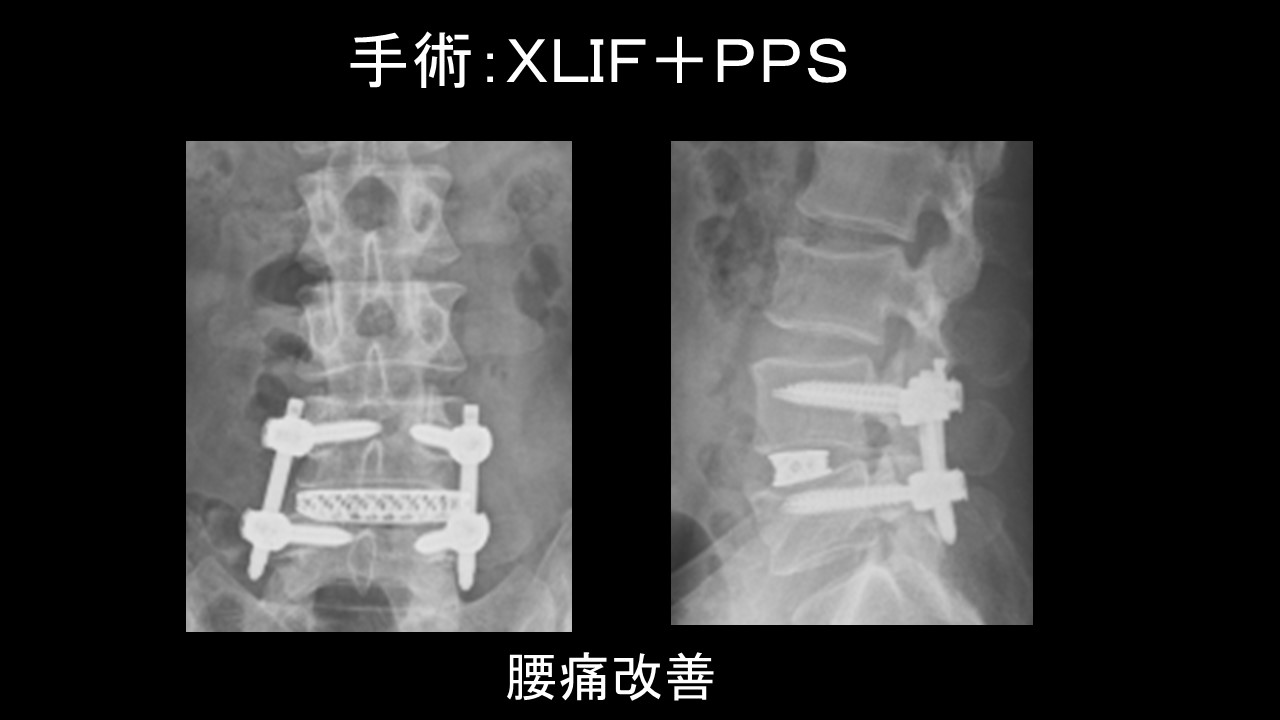

5. 注射・手術療法

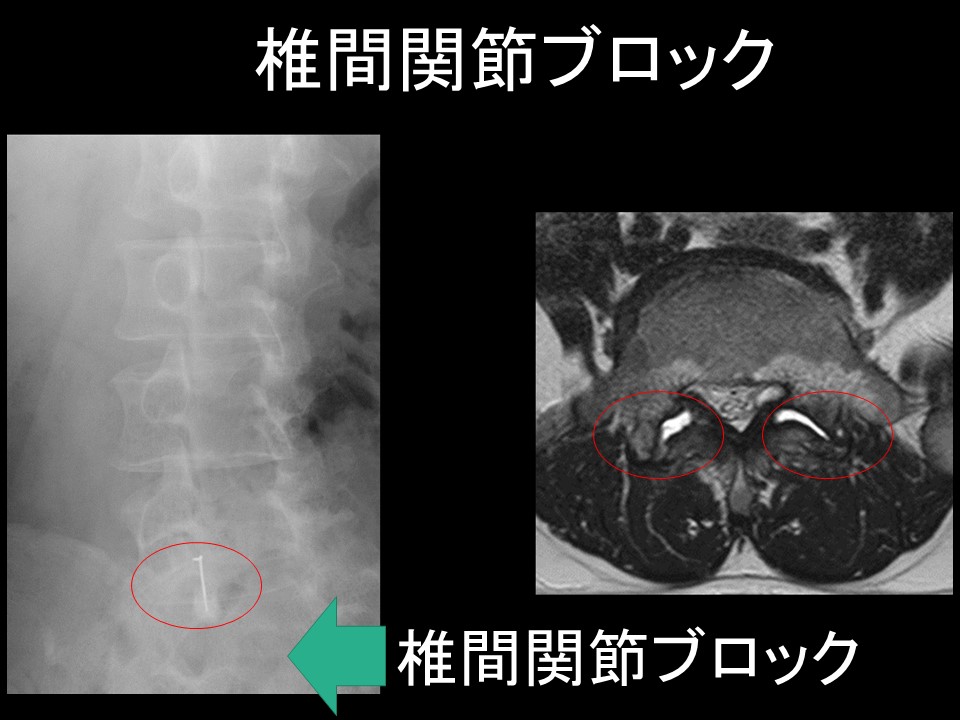

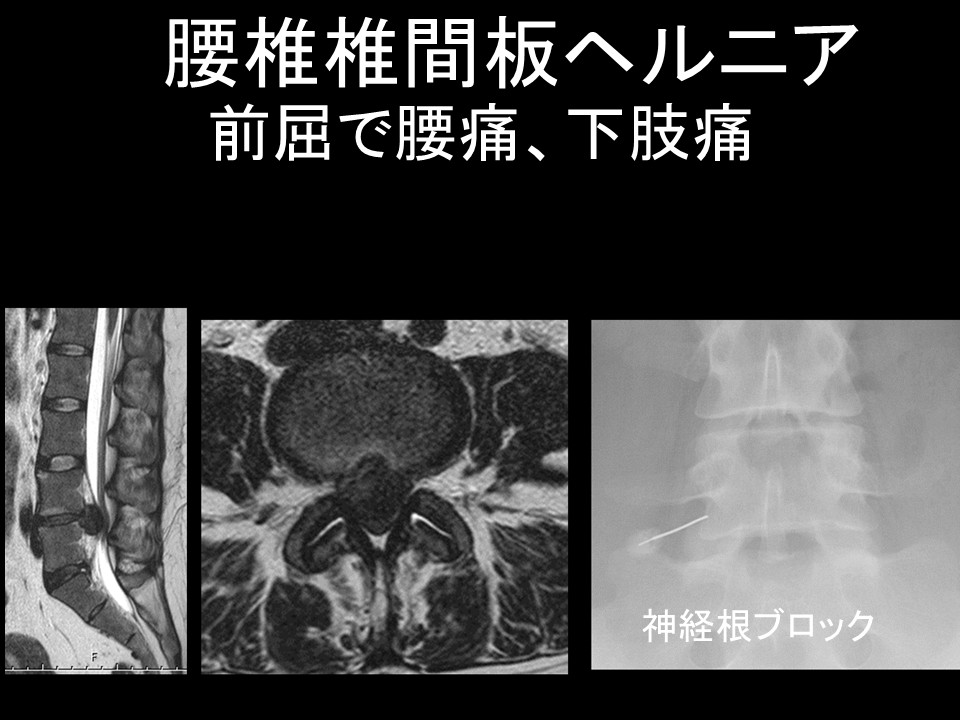

- 神経ブロック・関節注射

急性期の痛み緩和目的ですが、長期改善効果は不明。 - ラジオ波焼灼術

慢性関節性腰痛で一定の効果が期待できる場合もあります。 - 手術

神経障害や不安定性など構造的異常が明確でない場合、保存療法が原則です。安易な手術適応は慎むべきです。

【よくある落とし穴と研修医へのアドバイス】

1. 「Red Flag」を見逃さない

「よくある腰痛だから大丈夫」と思い込み、悪性腫瘍や感染、馬尾症候群を見逃すのが最大のピットフォールです。

特に高齢者、免疫抑制状態、がん既往歴のある患者では細心の注意を払いましょう。

2. 過度な安静指導は逆効果

「安静にしていれば治る」は過去の常識。今は「できる限り活動を続ける」ことが慢性化予防につながるとされています。

3. 検査と治療の「目的」を常に意識

検査は「なぜこの患者に必要か?」を意識し、むやみにオーダーしない。治療も「エビデンス」と「患者の希望・状況」をバランスよく考慮しましょう。

4. 「患者の不安」に寄り添う

「異常はなかったですよ」とだけ伝えるのではなく、「今後の見通し」「再発予防」「何かあれば早めに再診する」など、患者の不安に丁寧に対応することが信頼につながります。

5. チーム医療・多職種連携

慢性腰痛や心理社会的要因の関与が疑われる場合は、早期からリハビリスタッフ、心理士、ソーシャルワーカーとの連携も積極的に活用しましょう。

まとめ

- 腰痛患者の初期対応は「Red Flag」と「心理社会的要因」の評価が最重要。

- 治療の基本は「活動性維持」と「保存療法」。

- 画像検査や手術は明確な適応を見極める。

- 慢性化防止のためには、心理面や社会背景も重視。

- 常に「患者中心の診療」と「エビデンス」を意識しよう。

参考文献

Guideline summary review: an evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of low back pain.

D. Scott Kreiner, et al. The Spine Journal 20 (2020) 998−1024.

https://www.spine.org/ResearchClinicalCare/QualityImprovement/ClinicalGuidelines.aspx

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。