元気になるオルソペディック ブログ

高齢者に増えるDISHとは?軽い転倒でも危険な脊椎骨折の実態

【高齢者に多いDISHとは?軽い転倒でも危険な脊椎骨折の実態と手術の重要性】

【DISHとASの違いと共通点】

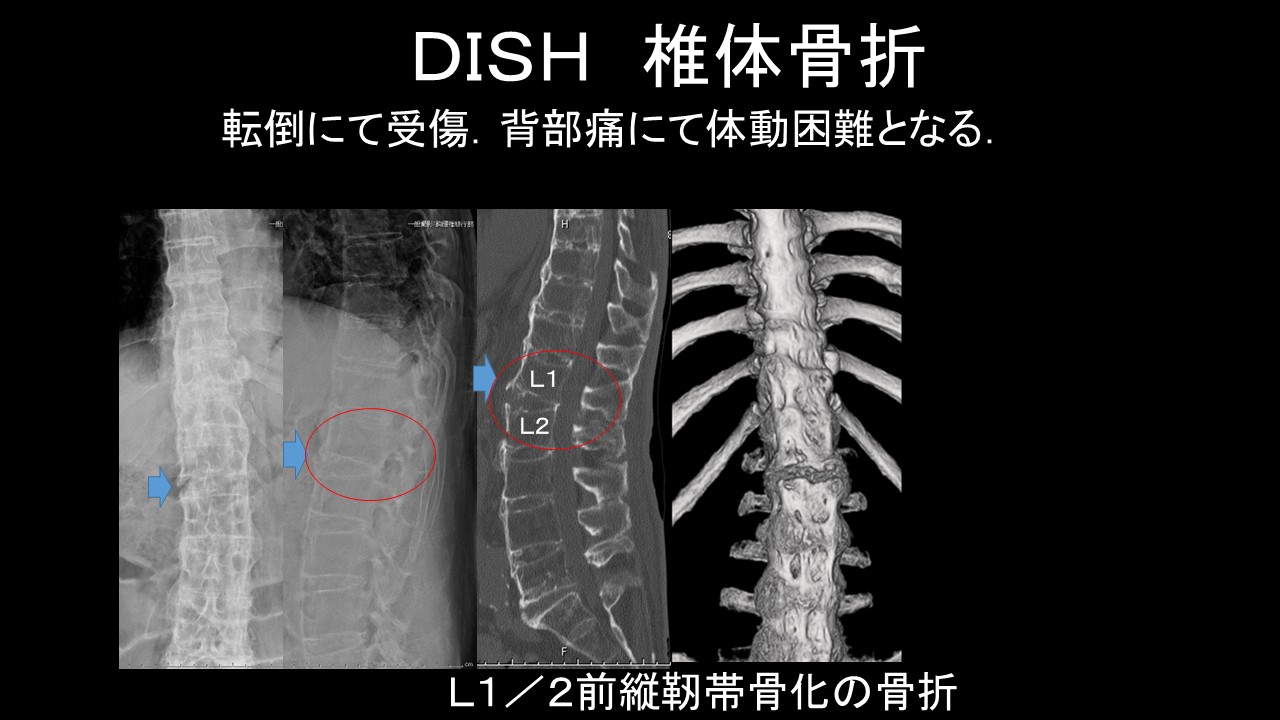

「DISH(びまん性特発性骨増殖症)」と「AS(強直性脊椎炎)」は、どちらも背骨が硬くなる病気です。背骨の柔軟性が失われることで、ほんの軽い転倒でも脊椎(背骨)を骨折しやすくなります。

DISHは炎症を伴わず、加齢や肥満、糖尿病などと関係が深いとされています。背骨の前側にある靱帯(じんたい)が石のように硬くなり、ついには背骨が1本の棒のように固まってしまいます。一方、ASは主に若い男性に発症する自己免疫性疾患で、慢性的な炎症が原因で背骨が徐々に骨でつながってしまいます。

このようにDISHとASは、原因や年齢層には違いがあるものの、共通して「背骨が動かなくなる」という特徴を持っています。そのため、身体をひねったり、わずかな外力が加わっただけでも「てこの原理」が働いて特定の部位に強い力(応力)が集中し、骨折しやすくなるのです。

とくにASの進行例では、背骨の椎間関節が完全に骨で癒合し、背骨全体がまるで竹のように真っ直ぐでしなりのない状態になります。この所見は**「バンブースパイン(Bamboo Spine)」**と呼ばれ、医療現場でもよく知られています。しなりのない竹の棒が折れやすいように、Bamboo Spineの患者は非常にわずかな衝撃でも背骨が折れてしまう危険性があります。

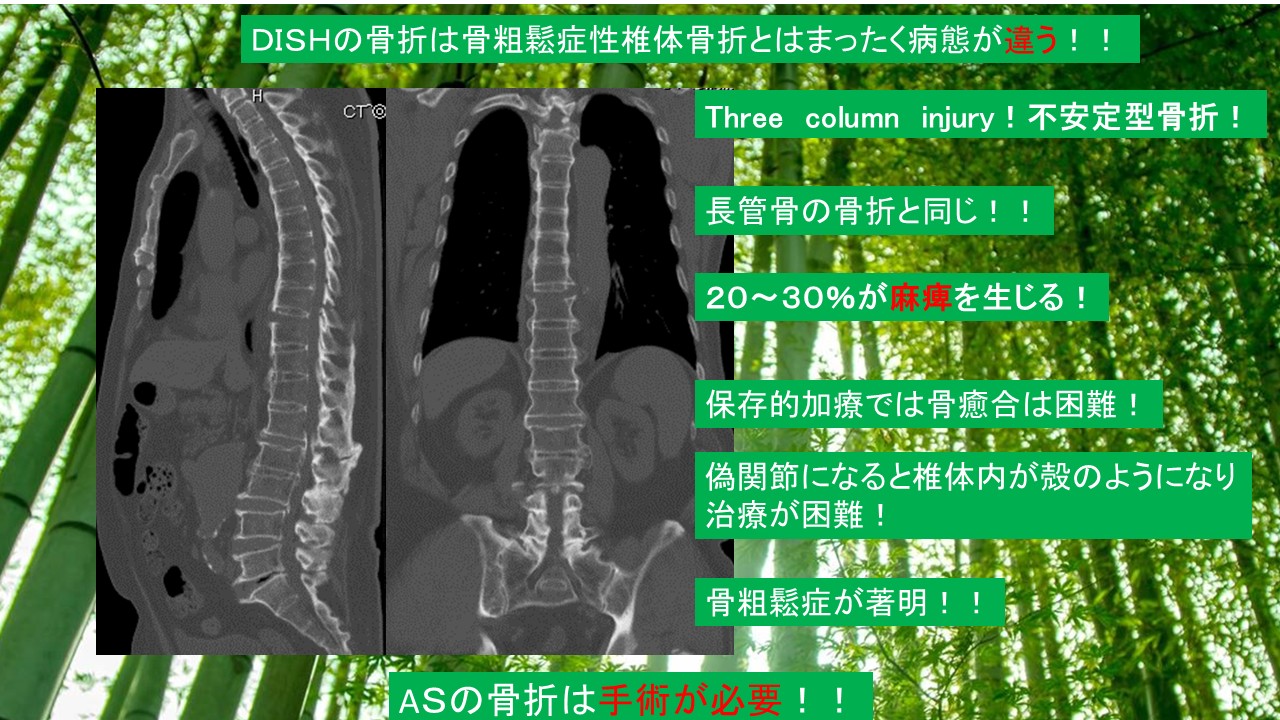

さらに問題なのは、Bamboo Spineでは骨折部分に非常に強い応力が集中するため、骨がうまくくっつかず「偽関節(ぎかんせつ)」になることが多いという点です。偽関節とは、本来骨がくっつくはずの場所が治らずに動いてしまう状態で、慢性的な痛みや不安定性の原因になります。また、骨折が不安定な状態になることで、骨の内部を通る神経(脊髄や神経根)を圧迫し、しびれや麻痺などの神経障害が起こりやすくなるのです。

【脊椎骨折の診断遅れと神経障害リスク】

今回ご紹介する論文では、1980年から2007年までに報告された93本の医学論文をまとめ、345人のAS患者と55人のDISH患者の脊椎骨折に関するデータを解析しています。

その結果、ASの81%、DISHの60%で骨折が首(頸椎)に集中しており、主に「軽い転倒」や「座っている状態からの転落」といった、通常では骨折を起こさないような衝撃で発生していました。とくにAS患者では、74%が「過伸展型(首を後ろに反らせる動きで起こる)」の骨折であり、脊椎の柔軟性が失われた状態での後方への力に非常に弱いことがわかります。

さらに深刻なのは診断の遅れです。AS患者の17.1%、DISH患者の9.1%で骨折の診断が24時間以上遅れていました。診断遅れの原因は、患者自身が「いつもの腰痛」と勘違いして受診を遅らせる「患者側の遅れ」と、医師が画像から骨折を見逃す「医師側の遅れ」の両方があります。

そして、骨折が見逃されることで、患者は無防備に体を動かしたり移送されたりすることになり、神経障害のリスクが高まります。実際に、AS患者の67.2%、DISH患者の40.0%が受診時にすでに神経障害(麻痺や感覚障害)を呈していました。さらに、治療中に状態が悪化する「二次的な神経症状の悪化」も多く報告されており、適切な初期対応がいかに重要かがわかります。

ASやDISH患者の骨折は、レントゲンでの診断が難しいことも多く、CTやMRIによる精密検査が必須です。とくに「Bamboo Spine」のような状態では、通常の固定具(たとえば頸椎カラー)が逆効果となることもあり、十分な専門的知識が求められます。

【手術か保存療法か?治療法とその成績】

では、こうした脊椎骨折に対してどのような治療が行われているのでしょうか。治療法は大きく分けて「手術」と「保存療法(手術をせずに固定・安静で治す)」の2つです。

今回の論文では、AS患者の54.2%、DISH患者の54.5%が手術治療を受けていました。手術の主な目的は、骨折部の安定化と神経への圧迫を取り除くことです。とくにBamboo Spineのように全体が硬直している背骨では、一部が折れたまま放置すると偽関節や神経障害が起こるため、手術でのしっかりとした固定が望ましいとされています。

一方、保存療法は高齢や全身状態不良で手術に耐えられない場合、あるいは本人の希望によって選ばれることもあります。DISHでは胸椎の骨折が多いため、ブレース(背中を支える装具)を使うことも一般的です。

治療効果の比較では、**神経機能が改善した割合は手術群でASが27.3%、DISHが6.7%**でした。保存療法では、ASで5.7%、DISHで4.0%と明らかに改善率が低く、神経症状を伴う骨折には手術がより効果的であることが示唆されます。

また、手術を受けた患者の方が合併症や死亡率がやや低い傾向にありました。保存療法群では、肺炎や呼吸不全などの合併症が多く、死亡率はDISHで21.8%、ASでも24.1%に達していました。特にDISHは高齢者に多いため、年齢・糖尿病・肥満といった背景因子もリスクを高める要因となっています。

【まとめ:Bamboo Spineの骨折には早期診断と外科的安定化が鍵】

DISHやASといった疾患では、背骨の柔軟性が失われることで、わずかな衝撃でも骨折を起こしやすくなります。中でもASが進行した「Bamboo Spine」では、骨折部に強い応力が集中し、偽関節や神経障害を高頻度に引き起こします。

そのため、以下の点が極めて重要となります。

- 軽い転倒でもCTやMRIで精密に評価すること

- バンブースパインに対しては、標準的な固定具ではなく個別対応が必要

- 神経症状を伴う骨折には、早期手術による固定と除圧が有効

- 高齢のDISH患者では、合併症や死亡リスクにも配慮が必要

DISHの有病率は今後も増加すると予想されており、医療現場ではその診断・治療に対する理解と準備がますます重要となってきます。患者さん本人も、「年だから」と痛みを我慢せず、軽い転倒後でも異変を感じたらすぐに整形外科を受診することが大切です。

引用文献

Westerveld LA, Verlaan JJ, Oner FC. Spinal fractures in patients with ankylosing spinal disorders: a systematic review of the literature on treatment, neurological status and complications. Eur Spine J. 2009;18(2):145-156. DOI:10.1007/s00586-008-0764-0

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。