元気になるオルソペディック ブログ

高齢者の転倒と骨折リスク|BKP治療でQOLを守る新たな選択肢

年齢を重ねると、ちょっとした転倒やくしゃみでも背骨が骨折してしまうことがあります。 このような骨折は椎体骨折と呼ばれ、特に高齢の方に多く見られるものです。

椎体骨折は放置すると、姿勢の悪化や内臓機能の低下、さらには寿命にも影響を及ぼす可能性があります。 本記事では、椎体骨折のリスクと、それを予防・改善するための有効な治療法であるBKPについてわかりやすく解説します。

【椎体骨折のリスクとは】 ― 骨折が骨折を呼ぶ「負の連鎖」に注意 ―

高齢者に多い椎体骨折は、多くが骨粗鬆症による脆弱性骨折です。 脆弱性骨折とは、骨がもろくなり、わずかな衝撃でも骨折してしまう状態を指します。

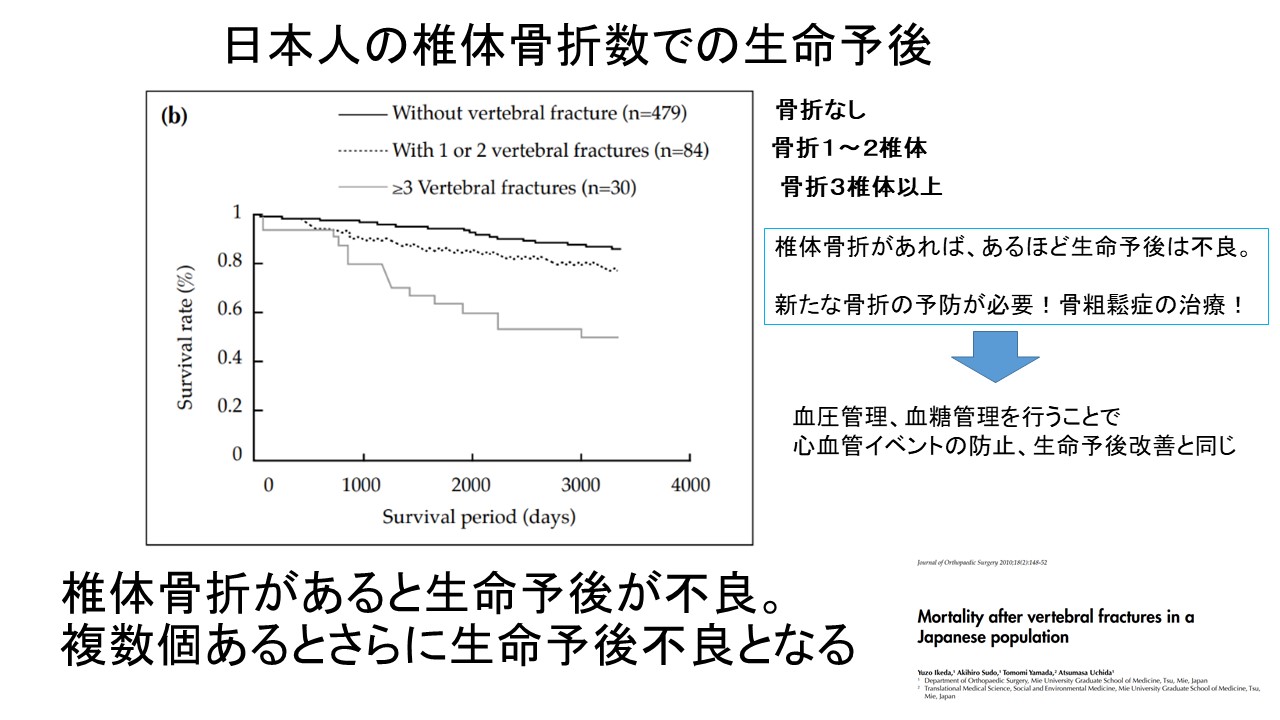

椎体骨折が1カ所起こると、姿勢の変化や骨への負担増加により、次の骨折が起こりやすくなります。 これを骨折の連鎖と呼びます。

また、安静が続くことで筋力が低下し、日常動作の障害が生じ、転倒しやすくなります。 転倒がさらなる骨折を呼び、悪循環に陥ることが少なくありません。

【変形がもたらす体の変化と生命予後】 ― 姿勢の崩れは命にも関わる ―

椎体骨折を放置すると、骨が潰れて背骨が楔状に変形することがあります。 この変形により体が前かがみになり、いわゆる猫背のような後弯変形が進行します。

後弯変形が進むと、重心のバランスが崩れ、転倒しやすくなります。 さらに、内臓が圧迫されることで、呼吸が浅くなったり、消化不良や胃食道逆流といった症状が現れることもあります。

ある研究では、背骨の後弯が強い女性では、骨粗鬆症や骨折の数にかかわらず、死亡率が上昇することが示されました。 椎体骨折が生活の質だけでなく、命にも関わる重大な問題であることがわかります。

【BKPという治療法】 ― 変形と痛みを抑える低侵襲手術 ―

椎体骨折の治療は、まず保存的治療が基本です。 保存的治療では、体を安静に保ち、コルセットや鎮痛剤を使用しながら自然な骨の癒合を待ちます。

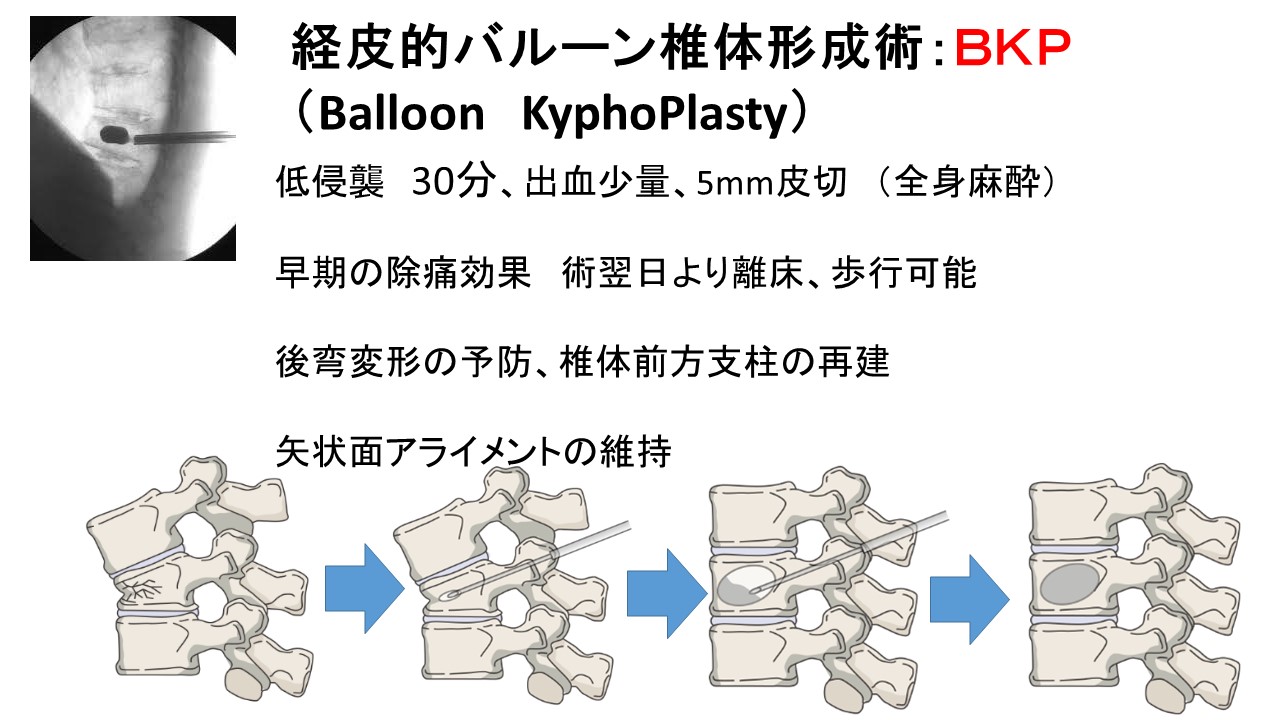

しかし、痛みが強く続く場合には、BKPと呼ばれる手術が検討されます。 BKPは、骨折した椎体の中に専用のバルーンを挿入し、膨らませて骨を元の形に近づけた後、骨セメントで固定する治療法です。

手術は全身麻酔で行われ、所要時間は30分ほど。 切開部は左右1センチ弱と小さく、身体への負担も軽く済みます。

保存的治療に比べ、痛みの軽減や姿勢の改善、生活の質の向上に効果があることが近年の研究で示されています。

【1度に最大3椎体まで治療が可能に】 ― 実臨床に即した柔軟な対応 ―

2024年に「経皮的後弯矯正術(BKP, VBS)適正使用指針」が策定されました。 この指針では、BKPの目的は痛みの改善、日常生活動作の回復、そして椎体の変形進行の予防であると定義されています。

具体的な適応条件としては、以下のような場合が挙げられます。 第5胸椎から第5腰椎までの骨粗鬆症性椎体骨折で、保存的治療が効果を示さない、または継続が難しい場合。 MRIで骨折部位に信号変化があり、単純X線やCTで異常可動性が確認される場合です。

そしてこの指針では、新たに「1回の手術で最大3椎体までBKPが可能」であることが明記されました。 これにより、複数の椎体に骨折が見られる患者さんにも、より適切な治療が提供しやすくなりました。

【早期診断と地域医療連携の重要性】 ― プライマリケアでも見逃さないために ―

腰痛を訴える高齢者は非常に多く、その中に椎体骨折が隠れていることは珍しくありません。 このため、早期に正確な診断を行うことがとても重要です。

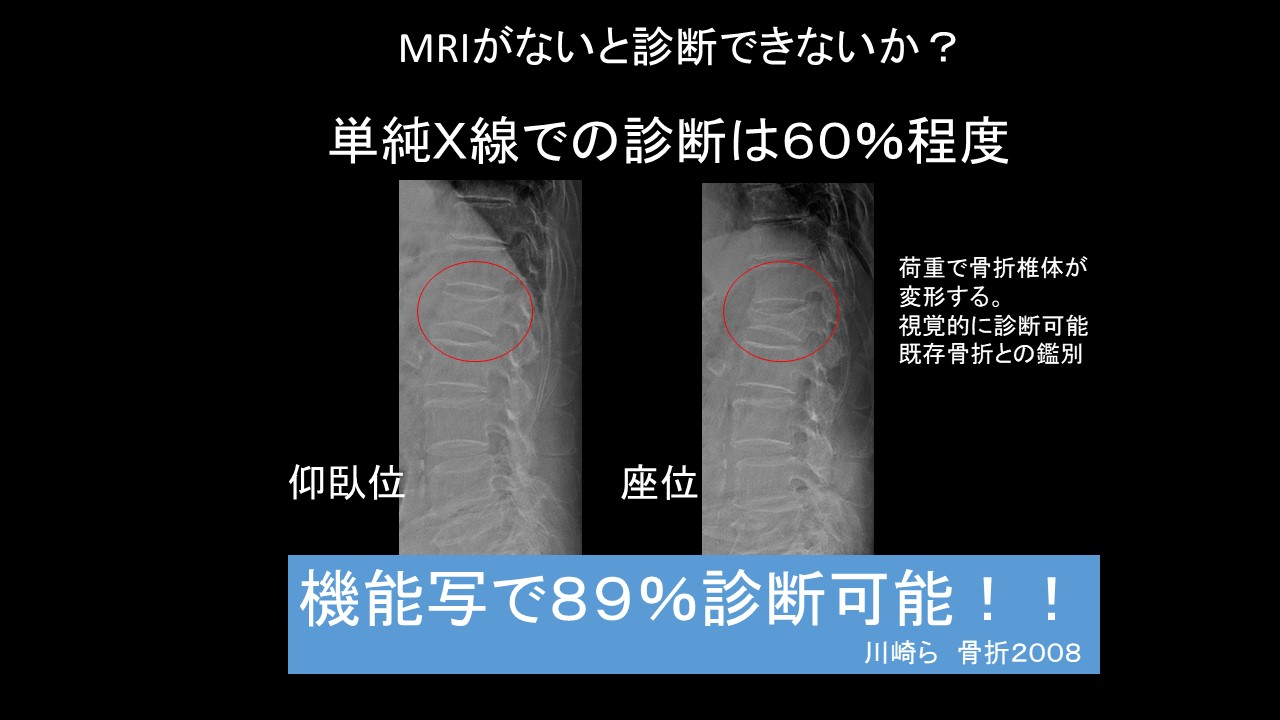

椎体骨折の診断には、「立った状態または座った状態」と「仰向けに寝た状態」の側面レントゲン写真を比較する方法が有効です。 これは、体を起こした姿勢では骨折した椎体が潰れてしまい、仰向けでは元の形に戻るという椎体の形状変化(異常可動性)を利用する診断法です。

実際に、川崎らによれば、座位と仰臥位のX線を比較することで、新鮮な椎体骨折の89.5%を検出できたと報告されています。 また、この手法はMRIによる診断と77.4%の一致率を示し、初診時でも高い診断精度を得られることが明らかになっています。

さらに研究では、椎体の前縁の高さが2mm以上変化、または前縁と後縁の比率(楔状率)が5.3%以上変化している場合、新鮮な椎体骨折である可能性が高いとされました。 このような具体的な数値を基準とすることで、プライマリケアの現場でも正確な診断が行いやすくなり、MRIが使えない場合でも有用なスクリーニング手段となります。

【術後の継続治療と多職種連携】 ― 再骨折を防ぐために必要なこと ―

BKPによって痛みが軽減され、日常生活の質が改善されたとしても、骨粗鬆症そのものが治ったわけではありません。 そのため、骨粗鬆症の治療継続が非常に重要です。

骨を強く保つ薬の内服や、筋力を維持するための運動療法も欠かせません。 しかし、骨粗鬆症は症状が出にくいため、患者さんが自己判断で治療を中断してしまうこともあります。

この課題に対し、近年注目されているのがリエゾンチームです。 これは病院と地域の診療所、リハビリスタッフ、薬剤師など多職種が連携し、患者さんを継続的に支援する仕組みです。

同じ地域の医師どうしで椎体骨折や治療法に関する情報を共有し、顔の見える連携体制を構築することが、患者さんの生活を支える力になります。

【まとめ】

椎体骨折は、単なる腰の骨折にとどまらず、姿勢や内臓の機能、そして生命予後にまで影響を及ぼす重要な疾患です。 放置せず、早期に診断・治療を行うことが、患者さんの人生の質を守る第一歩となります。

BKPは、保存的治療で十分な効果が得られない場合に有効な選択肢であり、特に早期の施術が効果的とされています。 さらに、最大3椎体まで同時に治療できるようになったことで、より多くの患者さんに対応できるようになりました。

脊椎外科専門医とプライマリケア医が連携し、患者さんのADLとQOLの維持・向上を目指して共に取り組むことが求められています。

【参考文献】

- 第9回NDBオープンデータ(厚生労働省)

- Lunt M, et al: Bone 2003; 33: 505-513

- Kado DM, et al: Ann Intern Med 2009; 150: 681-687

- 青木保親ほか: 日整会誌 2020; 94: 882-906

- Van Meirhaeghe J, et al: Spine 2013; 38: 971-983

- Edidin AA, et al: Spine 2015; 40: 1228-1241

- Minamide A, et al: Clin Neurol Neurosurg 2018; 173: 176-181

- 日本脊椎脊髄病学会・日本脊髄外科学会合同椎体形成術ワーキンググループ: 経皮的後弯矯正術(BKP, VBS)適正使用指針(第1版 2024年6月8日)

- 川崎元敬ほか: 新鮮脊椎圧迫骨折に対する初診時座位仰臥位単純X線撮影の診断精度 ― MRI診断と比較して ―.骨折 2008;30:269-273

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。