元気になるオルソペディック ブログ

化膿性脊椎炎にケフレックスは効く?入院期間短縮にもつながる経口抗菌薬治療の可能性

【1】化膿性脊椎炎とは?原因や症状をわかりやすく解説

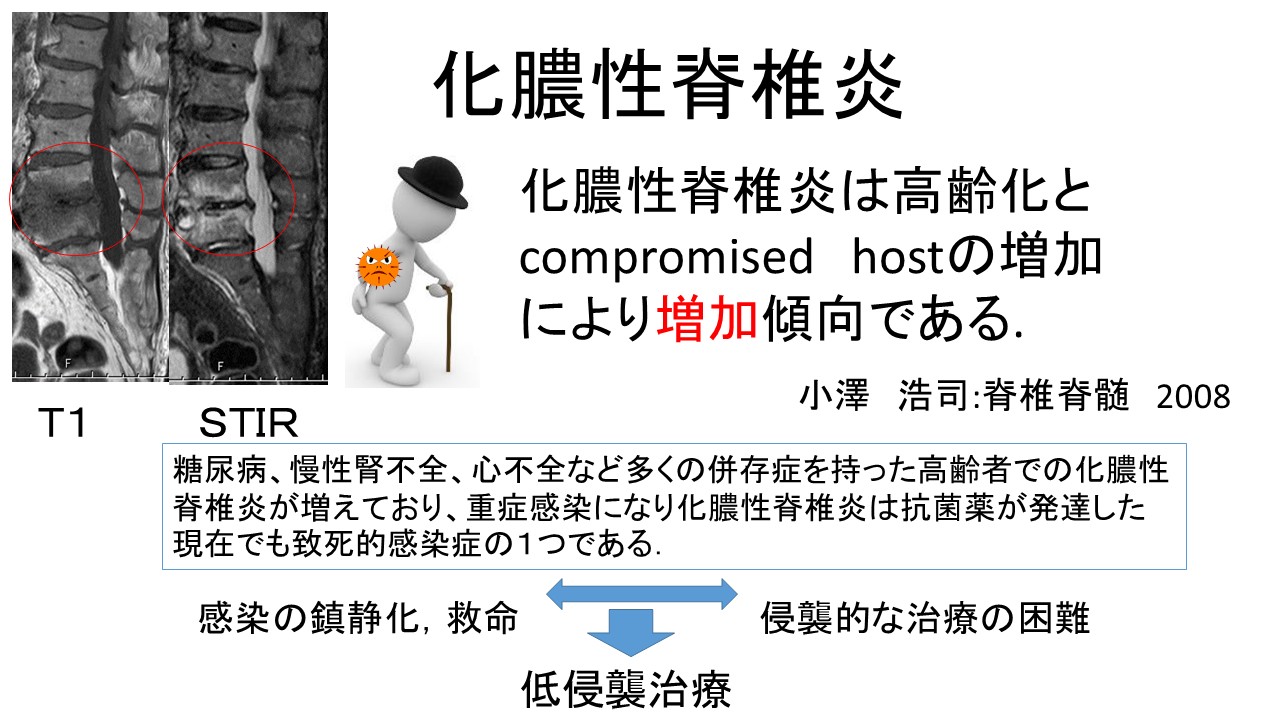

化膿性脊椎炎は、背骨に細菌が感染して膿がたまる病気です。原因となる菌で最も多いのが「黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)」で、特に「メチシリン感受性黄色ブドウ球菌(MSSA)」による感染が多く見られます。

主な症状は強い背中や腰の痛みで、時には発熱や手足のしびれを伴うこともあります。悪化すると神経を圧迫し、歩行困難など重い後遺症につながる危険性もあるため、早期発見と治療が重要です。

診断には血液検査やMRIなどの画像検査が用いられます。血液検査では「CRP(C反応性タンパク)」という炎症の指標が高くなるのが特徴です。画像では背骨や周囲の組織に異常が見つかることが多いです。

承知しました!以下に「【1】化膿性脊椎炎とは?原因や症状をわかりやすく解説」の中に「起炎菌の同定方法」について新たな段落を追加した構成をご提案いたします。

【1】化膿性脊椎炎とは?原因や症状、起炎菌の調べ方までわかりやすく解説

化膿性脊椎炎は、背骨に細菌が入り込んで炎症や膿(うみ)がたまる病気です。主な原因菌は「黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)」で、特に「メチシリン感受性黄色ブドウ球菌(MSSA)」が多くみられます。

症状としては、背中や腰の強い痛み、発熱、時に足のしびれや麻痺などがあります。重症化すると神経を圧迫し、歩行障害や排尿障害など深刻な後遺症を残すこともあります。

診断には血液検査やMRI・CT検査を行い、炎症の程度や骨・周囲組織の状態を詳しく調べます。血液検査では炎症の指標である「CRP(C反応性タンパク)」の上昇がよく見られます。

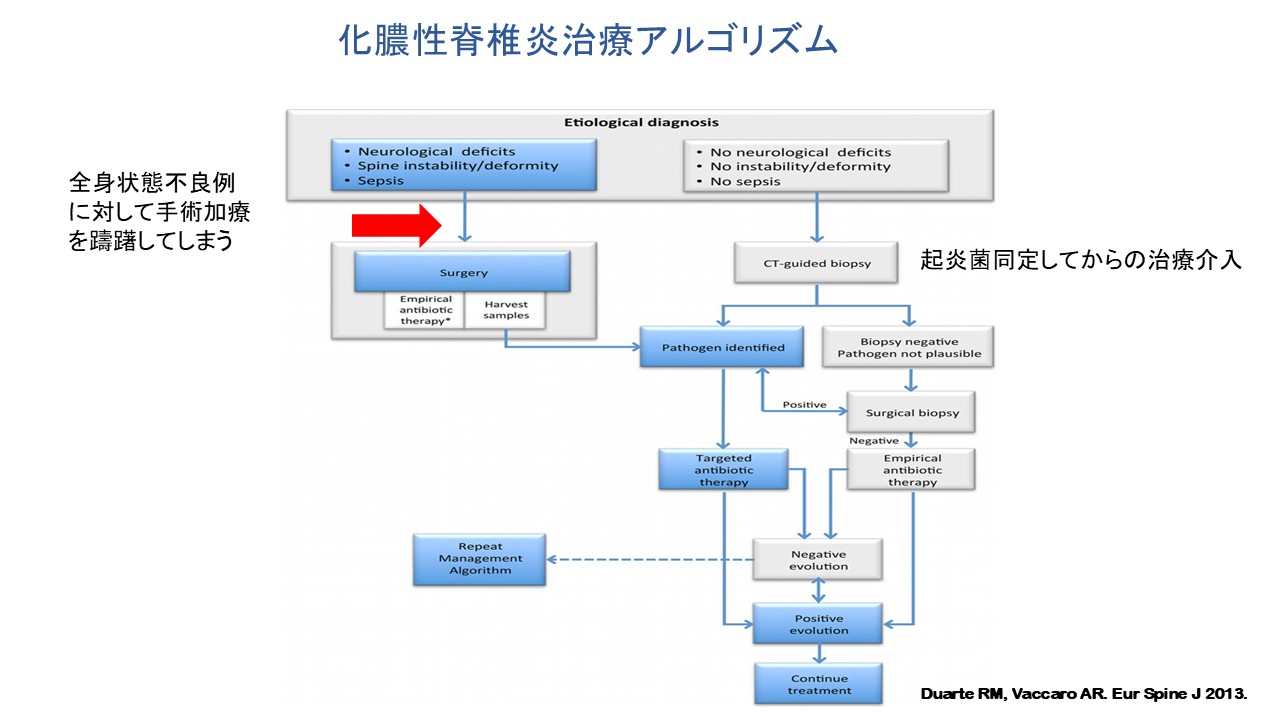

◆【重要】起炎菌の特定は治療成功のカギ!培養検査で原因菌を見つけます

化膿性脊椎炎の治療では、原因となっている細菌(起炎菌)を正確に特定することが非常に大切です。なぜなら、菌によって最適な抗菌薬(抗生物質)が異なるからです。

まず行われるのが「血液培養」です。血液中に菌が流れ出している場合は、この検査で菌を見つけ出し、感受性検査によって効く薬を調べます。

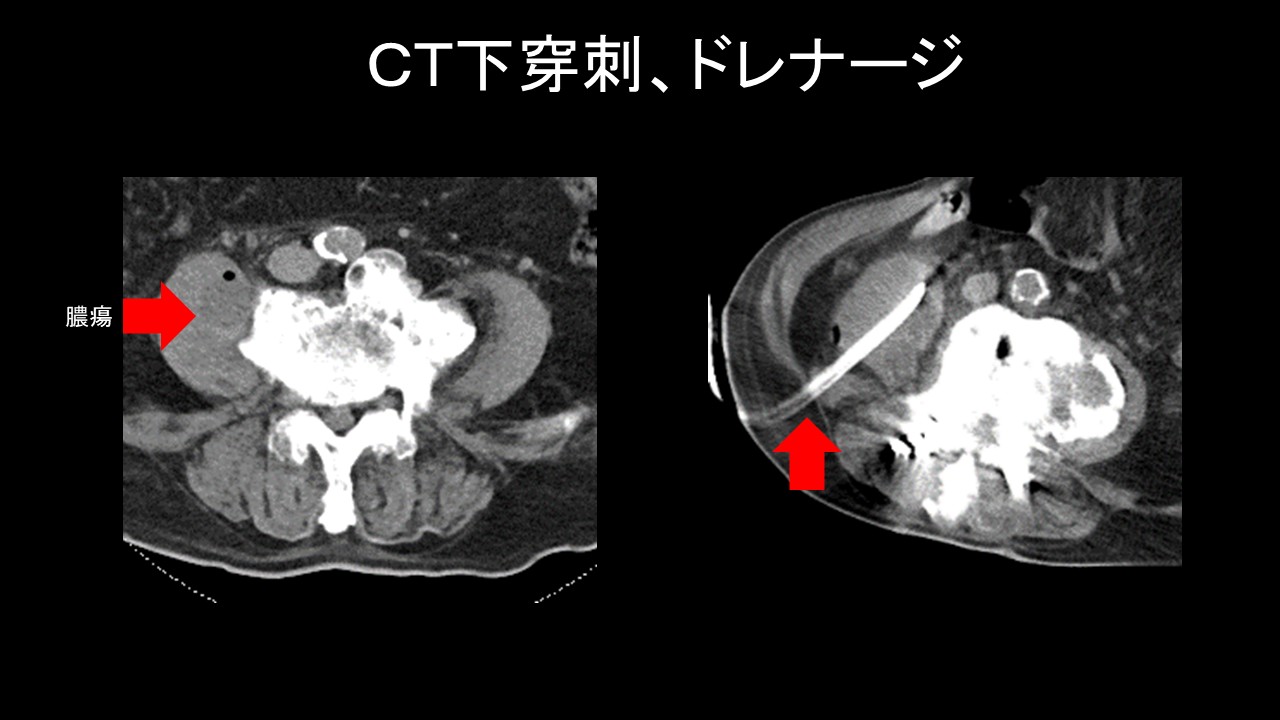

もし血液培養で菌が特定できない場合や、より確実な診断が必要な場合には「CTガイド下穿刺検査」が行われます。これはCTで場所を特定しながら、背骨や周囲の膿がたまっている部分に針を刺して膿を採取し、培養検査に回します。

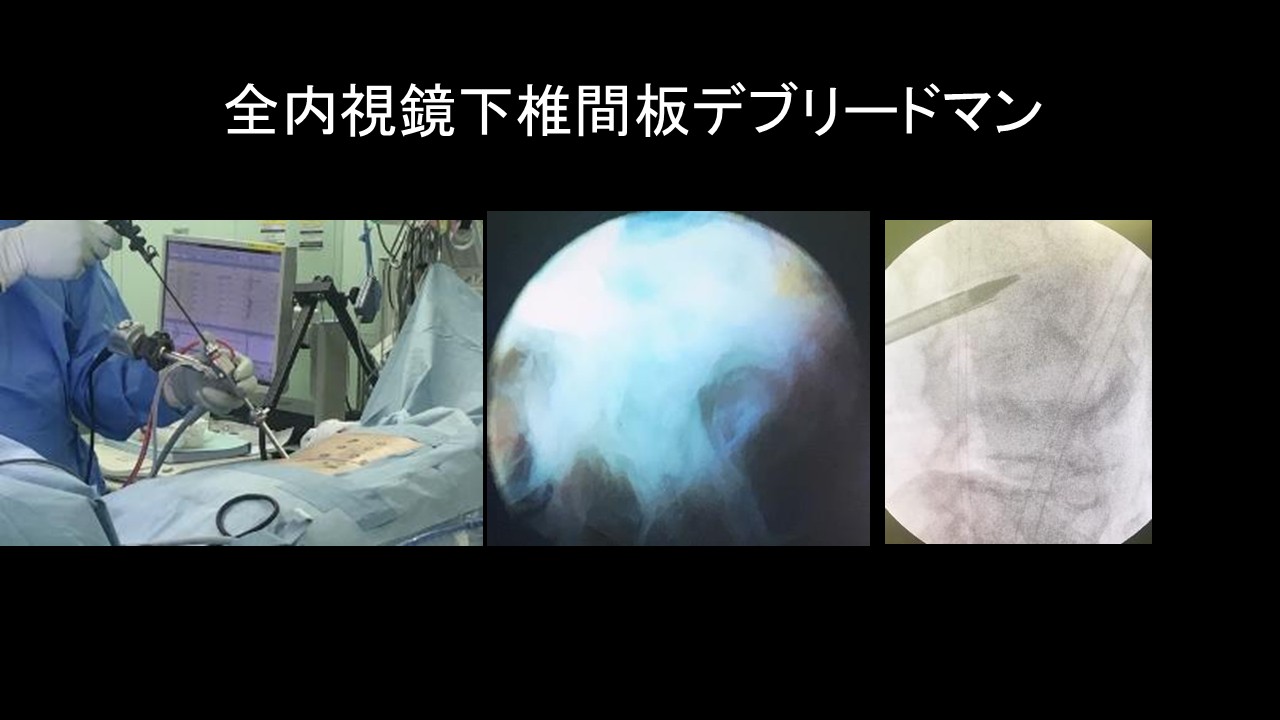

さらに、最近では、「内視鏡を使った生検」や「内視鏡下のドレナージ(皮膚から針やチューブを入れて膿を吸い出す)」が選択されることもあります。これにより、より精密に低侵襲に原因菌を突き止めることができます。

起炎菌の特定はその後の治療方針を決める上でとても重要であり、患者さん一人ひとりに最適な抗菌薬を選ぶために欠かせない検査です。

【2】ケフレックス(セファレキシン)とは?化膿性脊椎炎への効果を最新研究で検証

「ケフレックス(セファレキシン)」は、第一世代セフェム系抗菌薬に分類される飲み薬で、皮膚や尿路感染など幅広い細菌感染症に使われています。MSSAに対しても有効性が高く、薬の吸収率(バイオアベイラビリティ)は約95%と非常に優れています。

今回紹介する最新研究では、MSSAによる化膿性脊椎炎の治療を途中から「ケフレックスの内服薬」に切り替えた場合の効果が検証されました。対象は2012年から2021年までに治療を受けた15人の患者さんです。

研究では、まず点滴の抗菌薬を3週間以上使い、症状が落ち着いた段階でケフレックスの内服へ切り替えました。その結果、87%の患者さんが治療成功と判定され、治療終了後の再発も見られませんでした。

特に注目すべき点は、脊椎周囲の膿(膿瘍)があった患者さんでも、内服薬に切り替えて問題なく治療できたという結果です。これまで重症例では長期間の入院と点滴治療が必要でしたが、安全に飲み薬へ移行できる可能性が示されました。

【3】ケフレックスによる化膿性脊椎炎治療のメリット・注意点と今後の展望

この研究から、化膿性脊椎炎の治療にケフレックスを取り入れることで、以下のようなメリットが期待できます。

まず、入院期間を短縮しやすくなります。点滴治療から飲み薬に切り替えることで、自宅療養が可能となり、医療費や身体への負担が軽減します。

次に、抗菌薬による副作用リスクを減らせる可能性があります。従来、化膿性脊椎炎の飲み薬として「ニューキノロン系」など強力な抗菌薬が使われることが多いですが、これらは耐性菌(薬が効かない菌)が出やすく、動脈瘤(血管のこぶ)などのリスクも指摘されています。

一方、ケフレックスは古くから使われている安全性の高い薬で、腸内環境への影響も比較的少ないのが特徴です。ただし、副作用として肝機能障害やアレルギー反応が起こる可能性もあるため、定期的な血液検査などで注意深く経過を見る必要があります。

今回の研究では、感染性心内膜炎(心臓の感染症)や人工物(インプラント)が関わる場合は対象外とされています。このため、すべての化膿性脊椎炎でケフレックスが適応になるわけではありません。主治医とよく相談し、適切な治療計画を立てることが大切です。

今後は、さらに多くの患者さんを対象にした研究が必要ですが、「化膿性脊椎炎は長期間入院しなければ治らない」という従来のイメージが変わる可能性があります。早期の点滴治療後、安全に内服薬へ切り替えることで、患者さんのQOL(生活の質)向上にもつながるでしょう。

まとめ

化膿性脊椎炎は、治療に時間がかかる厄介な病気ですが、近年は「ケフレックス(セファレキシン)」のような安全な飲み薬による治療法も選択肢として注目されています。

本研究では、MSSAによる化膿性脊椎炎の患者さんに対し、約3週間の点滴治療後、ケフレックスの内服で87%が治療成功となりました。特に、膿瘍がある重症例でも内服に移行できたことは大きな成果です。

ただし、すべての症例に適用できるわけではなく、心内膜炎やインプラント感染などがある場合は別の治療が必要です。治療方針は必ず専門医と相談しましょう。

参考論文

Okumura N, Hayakawa K, Yamamoto K, Yamada G, Mezaki K, Ohmagari N.

Effectiveness of oral cephalexin in antibiotic-course completion for methicillin-susceptible Staphylococcus aureus-induced bacteremic vertebral osteomyelitis.

BMC Infectious Diseases. 2023;23:307. https://doi.org/10.1186/s12879-023-08266-0

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。