元気になるオルソペディック ブログ

術後疼痛の最新ケア|痛みを抑えて早く回復するための秘訣

【術後鎮痛の重要性と最新の疼痛管理法】

手術後の痛みは、多くの患者が経験する問題です。術後の適切な鎮痛管理は、患者の回復を早め、合併症を防ぐために非常に重要です。本記事では、最新の術後鎮痛管理法と、多様な鎮痛手段を用いた疼痛コントロールについて解説します。

【術後の痛みの種類とその影響】

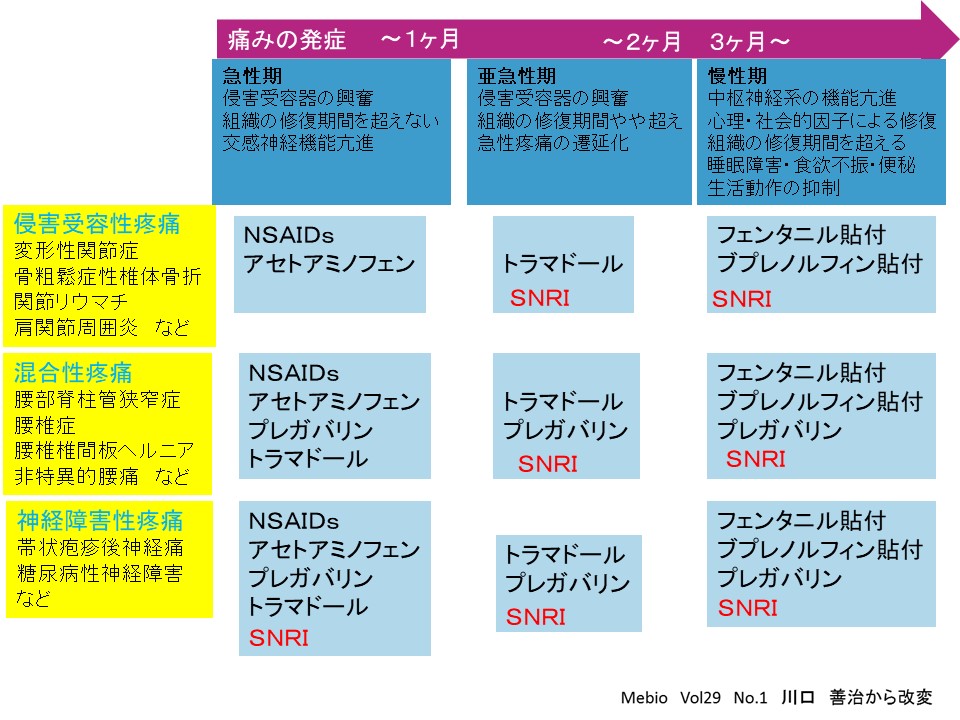

手術後に発生する痛みは、急性痛から慢性痛へと変化する可能性があります。急性痛は手術直後に起こる鋭い痛みであり、適切に管理しないと慢性化する恐れがあります。特に、強い術後慢性痛は2~10%の患者で発生すると報告されています。

術後の痛みが適切に管理されない場合、以下のような影響が生じることがあります。

- 回復の遅延:痛みによって動きが制限され、回復が遅れる。

- ストレス反応の増加:血圧や心拍数の上昇、免疫機能の低下など。

- 合併症のリスク増加:呼吸器系や消化器系の障害が発生しやすくなる。

【マルチモーダル鎮痛法と適切な鎮痛手段の役割】

術後の痛みを抑えるために、多角的なアプローチ(マルチモーダル鎮痛法)が推奨されています。この方法では、異なる作用機序を持つ鎮痛手段を組み合わせて使用し、痛みを効果的に管理します。

マルチモーダル鎮痛法には、以下のような鎮痛薬が含まれます。

- アセトアミノフェン:中枢神経系に作用し、鎮痛・解熱効果を発揮する。

- NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬):炎症を抑えることで鎮痛効果をもたらす。

- オピオイド:強力な鎮痛効果を持つが、副作用のリスクがあるため慎重に使用する。

- 局所麻酔薬:神経ブロックや硬膜外麻酔として使用される。

適切な鎮痛薬の使用により、以下のようなメリットがあります。

- 副作用の軽減:特定の鎮痛薬の使用量を減少させ、副作用(嘔気、呼吸抑制、依存性など)を軽減できる。

- 胃腸への負担が少ない:消化管障害のリスクが低い鎮痛薬を選択できる。

- 静注から経口への移行がスムーズ:術後は静注から開始し、その後経口投与に移行することで、痛みのコントロールを継続しやすい。

【術後疼痛管理の新しいアプローチ】

近年、術後回復能力強化プログラム(ERAS)が注目されています。このプログラムでは、痛み、不動、消化管機能不全の3つの要因に対処することで、術後の回復を促進します。

ERAS

- 術前準備

- 手術前に十分な説明を行い、患者の不安を軽減する。

- 栄養状態を最適化し、術後の回復を促す。

- 禁食時間を短縮し、手術前2時間までのクリアリキッド摂取を許可。

- 麻酔と術中管理

- 麻酔方法の最適化により、術後の吐き気や鎮痛の必要性を最小限に抑える。

- 術中の体温管理を徹底し、低体温による回復遅延を防ぐ。

- 適切な鎮痛薬を使用し、術後の痛みを事前にコントロール。

- 術後の疼痛管理と回復促進

- 早期に鎮痛薬を使用し、痛みを適切にコントロール。

- できるだけ早く水分・食事摂取を開始し、腸の回復を促す。

- 可能な限り早期に歩行を開始し、血栓症や筋力低下を防ぐ。

- チーム医療によるフォローアップ

- 麻酔科医、看護師、薬剤師、栄養士などが連携し、患者の回復を支援。

- 退院後のフォローアップを行い、慢性痛への移行を防ぐ。

【まとめ】

術後の適切な鎮痛管理は、患者の回復を早めるだけでなく、合併症を防ぎ、生活の質を向上させる重要な要素です。多様な鎮痛法やERASプログラムの導入により、より効果的な術後疼痛管理が可能となります。

【参考文献】

- Kehlet H, et al. Lancet 2006; 367:1618-25

- Gerbershagen HJ, et al. Anesthesiology 2013; 118:934-44

- ANZCA-FPM: Acute Pain Management; Scientific Evidence 5th Edition 2020

- 令和4年厚生労働省告示第54号

- Toms L, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2008:CD004602

- McQuay HJ, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2009:CD002763

- 熊谷雄治: 臨床医薬. 2013; 29:889-97

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。