元気になるオルソペディック ブログ

前方アプローチ vs. 後方アプローチ:頸椎後縦靭帯骨化症に最適な手術法をK-Lineを用いて解説

前方アプローチ vs. 後方アプローチ:頸椎後縦靭帯骨化症に最適な手術法をK-Lineを用いて解説

頸椎後縦靭帯骨化症(OPLL)に対する手術法の比較:前方固定術と後方除圧術

【頸椎後縦靭帯骨化症(OPLL)とは?】

頸椎後縦靭帯骨化症(OPLL)は、脊椎の後縦靭帯が骨のように硬くなる疾患です。この骨化により脊髄が圧迫され、手足のしびれや筋力低下、歩行障害などの症状が現れます。特に日本を含むアジア地域では比較的多くみられる疾患です。

保存的治療(薬物療法やリハビリ)が有効な場合もありますが、症状が進行し、日常生活に支障をきたす場合は手術が必要になります。手術には大きく分けて「前方アプローチ」と「後方アプローチ」がありますが、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

【前方固定術(ACAF)と後方除圧術(椎弓形成術)の違い】

本研究では、前方固定術(ACAF:Anterior Controllable Antedisplacement and Fusion)と後方除圧術(椎弓形成術、Laminoplasty)を比較しました。

① 前方固定術(ACAF)

- 脊髄を直接圧迫している骨化した靭帯を前方から解除する手術。

- 直接的な圧迫解除が可能で、術後の脊髄機能の回復が良好。

- ただし、手術時間が長く、術後の嚥下障害や嗄声(声のかすれ)が発生しやすい。

- 手術の難易度が高く、高度な技術が求められる。

- 術後に呼吸器合併症や髄液漏などの重篤な合併症のリスクがある。

② 後方除圧術(椎弓形成術)

- 椎弓を開いて脊髄のスペースを広げることで圧迫を軽減する手術。

- 技術的に比較的容易で、合併症が少ない。

- ただし、前方の圧迫は残る可能性があり、術後に頸椎の後弯変形(首が前に傾く変形)が起こるリスクがある。

研究の結果、術後1年の時点での日本整形外科学会スコア(JOAスコア)や回復率は、ACAFの方が高い傾向にありました。ただし、合併症の発生率には違いがあり、患者の状態によって最適な手術法を選択する必要があります。

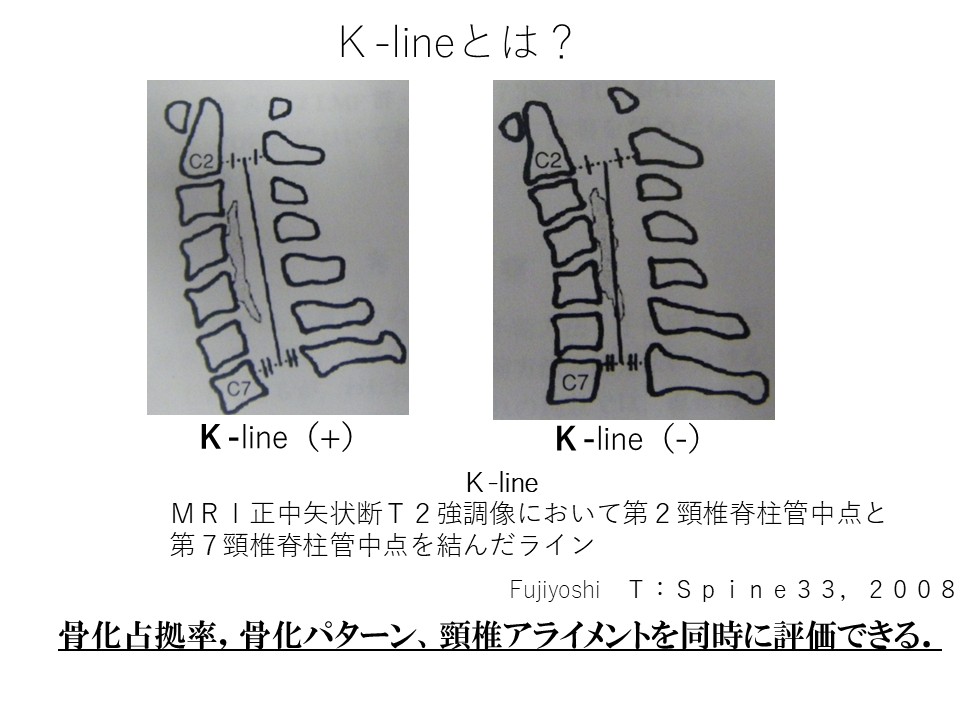

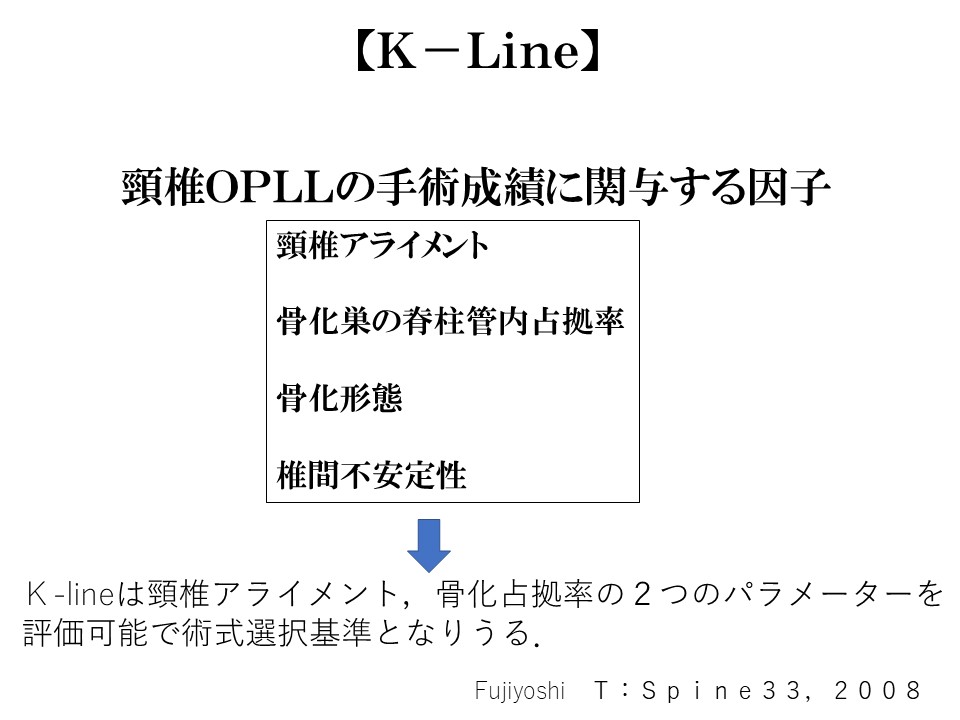

【どの手術が最適?K-lineの役割とは】

手術方法を選択する際に重要なのが、「K-line」という指標です。K-lineは、頸椎のC2とC7を結ぶ直線で、OPLLがこのラインを超えているかどうかで分類されます。

- K-line (+) の場合(骨化がK-lineを超えていない)

- 椎弓形成術でも十分な圧迫解除が可能。

- 低侵襲で合併症が少ないため、第一選択となることが多い。

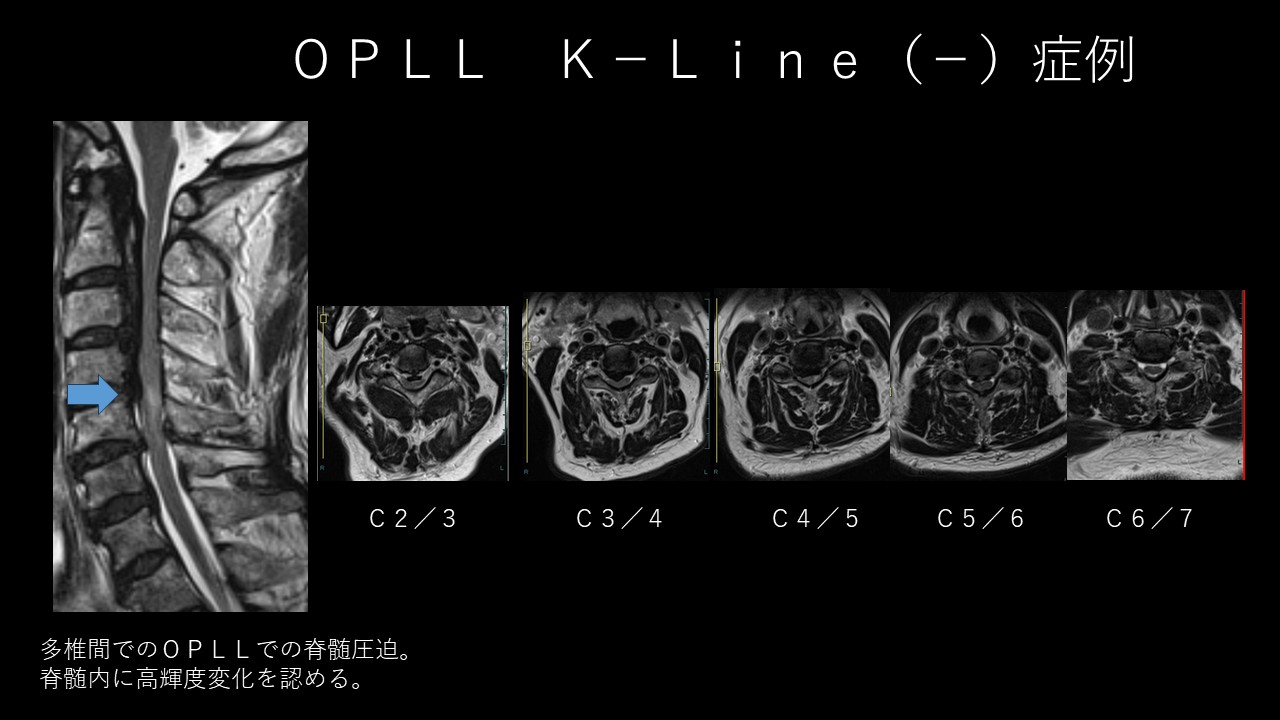

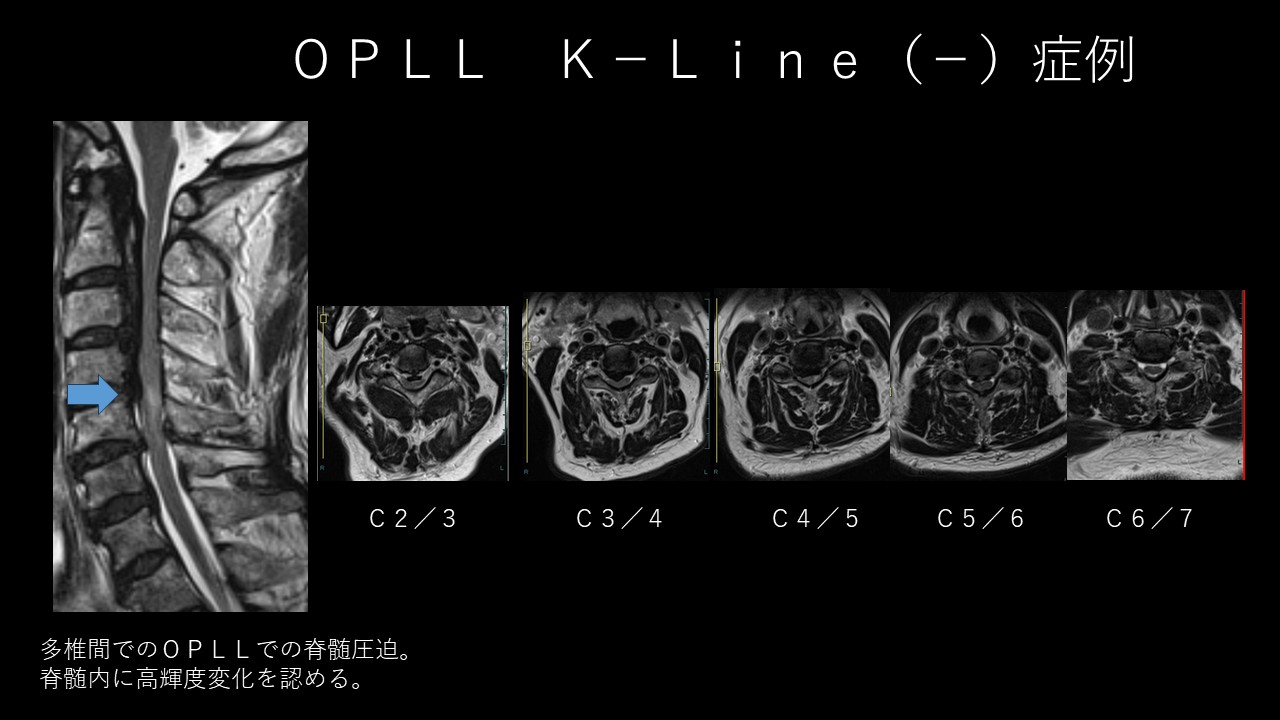

- K-line (-) の場合(骨化がK-lineを超えている)

- 椎弓形成術では脊髄の後方移動が十分でない可能性がある。

- ACAFなどの前方手術が推奨される。

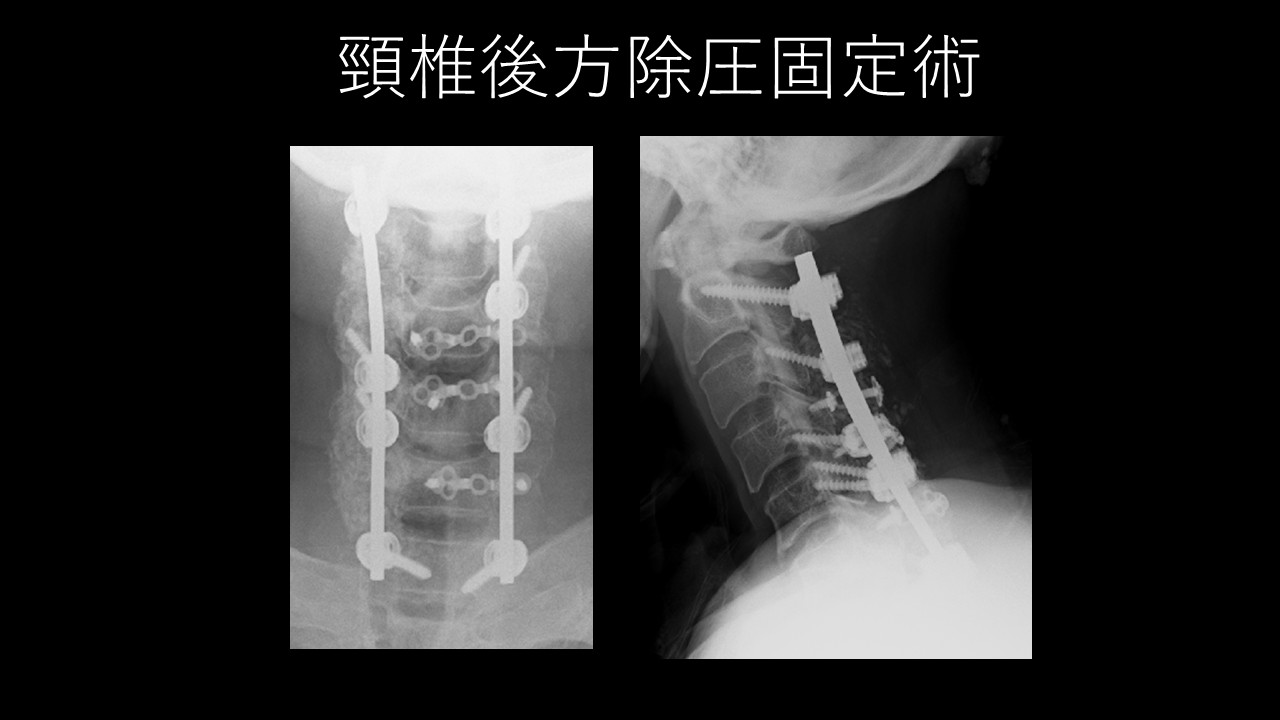

- また、後方除圧固定術(後方からの除圧とスクリューによる固定)も選択肢となり得る。これは、脊椎の安定性を高めながら除圧を行う方法で、特に高度な骨化がある症例では有効とされる。

この指標を用いることで、頸椎のアライメントと骨化の大きさによる脊髄圧迫を簡便な指標により適切な手術法の選択が可能となり、手術後の神経回復の予測にも役立ちます。

【まとめ】

頸椎後縦靭帯骨化症の手術には、前方固定術(ACAF)と後方除圧術(椎弓形成術)があり、それぞれの利点と欠点を理解することが重要です。特にK-lineを指標に手術法を選択することで、より良い手術成績が期待できます。

主なポイント:

- ACAFは直接的な圧迫解除が可能だが、術後の嚥下障害や重篤な合併症のリスクがある。

- 椎弓形成術は低侵襲で合併症が少ないが、前方の圧迫が残る可能性がある。

- K-line (-) の場合、ACAFや後方除圧固定術が有利。

手術の選択は、患者の症状や頸椎の状態を総合的に考慮し、専門医と相談しながら決定することが大切です。

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。