元気になるオルソペディック ブログ

アキレス腱断裂は手術か保存か?最新研究から見る治療のメリットとデメリット

【アキレス腱断裂の基礎知識と近年の増加背景】

アキレス腱断裂は、スポーツや運動中に起こりやすい代表的なケガのひとつです。特に中高年男性に多く、年々その発生数は増加しています。年間発生率は人口10万人あたり5〜50件とされ、原因には加齢による腱の弱化や、スポーツ人口の増加が挙げられます。

アキレス腱は、ふくらはぎの筋肉と踵(かかと)の骨をつなぐ太い腱です。ジャンプやダッシュ、急な方向転換などの動作で大きな負荷がかかり、切れてしまうことがあります。断裂すると激痛とともに歩行困難となり、治療が必要です。

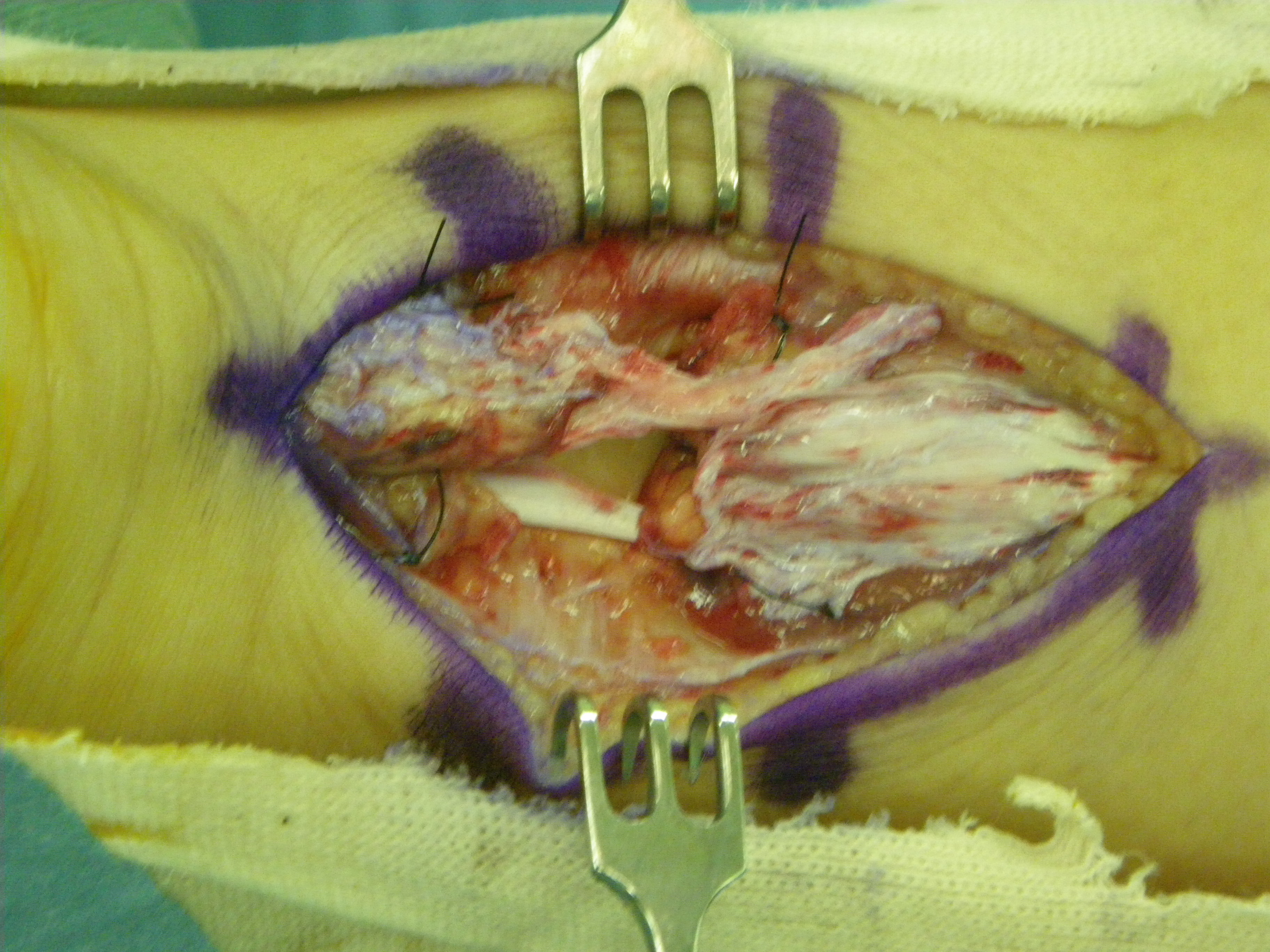

治療法には「手術」と「保存療法(手術なし)」がありますが、どちらが良いのかはこれまで議論が分かれてきました。手術は腱を直接縫い合わせますが、感染や神経損傷などのリスクがあり、保存療法は再断裂の可能性があるとされてきました。

今回ご紹介するのは、ノルウェーで行われた世界最大規模の比較研究です。手術と保存療法の違い、再断裂や後遺症リスクについて最新の知見をご紹介します。

【アキレス腱断裂治療の最新研究結果から見える結論】

ノルウェーの4つの病院で行われた今回の研究は、554人の患者を「保存療法」「開放手術」「低侵襲手術(小さな切開で行う手術)」の3グループにランダムに分け、1年間の経過を追いました。

患者の平均年齢は40歳、ほとんどがスポーツ中の受傷でした。どのグループにも同じリハビリを行い、腱の回復具合や再断裂、神経損傷といった合併症を比較したのです。

【主な結果】

- 1年後の「アキレス腱総断裂スコア(ATRS)」に明確な差はなし

- 再断裂率は保存療法 6.2%、手術(開放・低侵襲)0.6%

- 神経障害(しびれや感覚異常)は低侵襲手術で5.2%、開放手術2.8%、保存療法0.6%

特に注目すべきは、再断裂のリスクと神経障害のバランスです。保存療法では再断裂が多いものの、手術を回避できるメリットがあります。逆に手術では再断裂は少ないですが、神経障害が一定数起こることがわかりました。

【アキレス腱断裂治療の選び方と注意すべきポイント】

それでは、どの治療法を選ぶべきでしょうか?研究結果から見えてきたポイントを以下にまとめます。

1. 保存療法のメリット・デメリット

【メリット】

- 手術による感染や神経障害リスクがない

- 高齢者や全身疾患がある人にも安全

【デメリット】

- 再断裂のリスクが高い(6.2%)

- 完全に回復するまで時間がかかる可能性あり

2. 手術のメリット・デメリット

【メリット】

- 再断裂のリスクが非常に低い(0.6%)

- 早期復帰を目指すスポーツ選手向き

【デメリット】

- 神経障害のリスク(特に低侵襲手術で5.2%)

- 手術部位の感染や傷のトラブル

3. どんな人にどの治療が向いている?

・スポーツ選手や早期復帰を希望する人 → 手術がおすすめ ・高齢者や持病がある人 → 保存療法が安全 ・迷った場合 → 主治医と相談し、ライフスタイルや希望に合わせて決定

また、最近は保存療法でも早期のリハビリ(早くから足をつく練習)を取り入れることで、再断裂リスクを下げる試みも行われています。治療法だけでなく、リハビリ計画も重要なポイントです。

【まとめ:自分に合った治療法を選びましょう】

アキレス腱断裂は適切な治療とリハビリを受ければ、元通りの生活に戻れる可能性が高いケガです。しかし、再断裂や神経障害といったリスクもあるため、治療法選びはとても大切です。

今回の大規模研究からわかったことは、「手術をしたからといって機能回復が大きく上回るわけではない」という事実です。どの治療でも約1年でほぼ同じレベルまで回復するものの、再断裂のリスクだけは保存療法で高い傾向がある点には注意が必要です。

大事なのは、自分の生活スタイルや体力、将来の希望に合わせて治療法を選ぶこと。必ず整形外科専門医と相談し、納得した上で治療に臨みましょう。

【参考文献】

- Ståle B. Myhrvold et al. Nonoperative or Surgical Treatment of Acute Achilles' Tendon Rupture. N Engl J Med 2022;386:1409-1420. DOI: 10.1056/NEJMoa2108447

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。