元気になるオルソペディック ブログ

腰部脊柱管狭窄症の手術後、隣接レベルの狭窄は進行する?最新研究でわかった意外な結果

【はじめに】腰部脊柱管狭窄症の手術後に起こる変化とは?

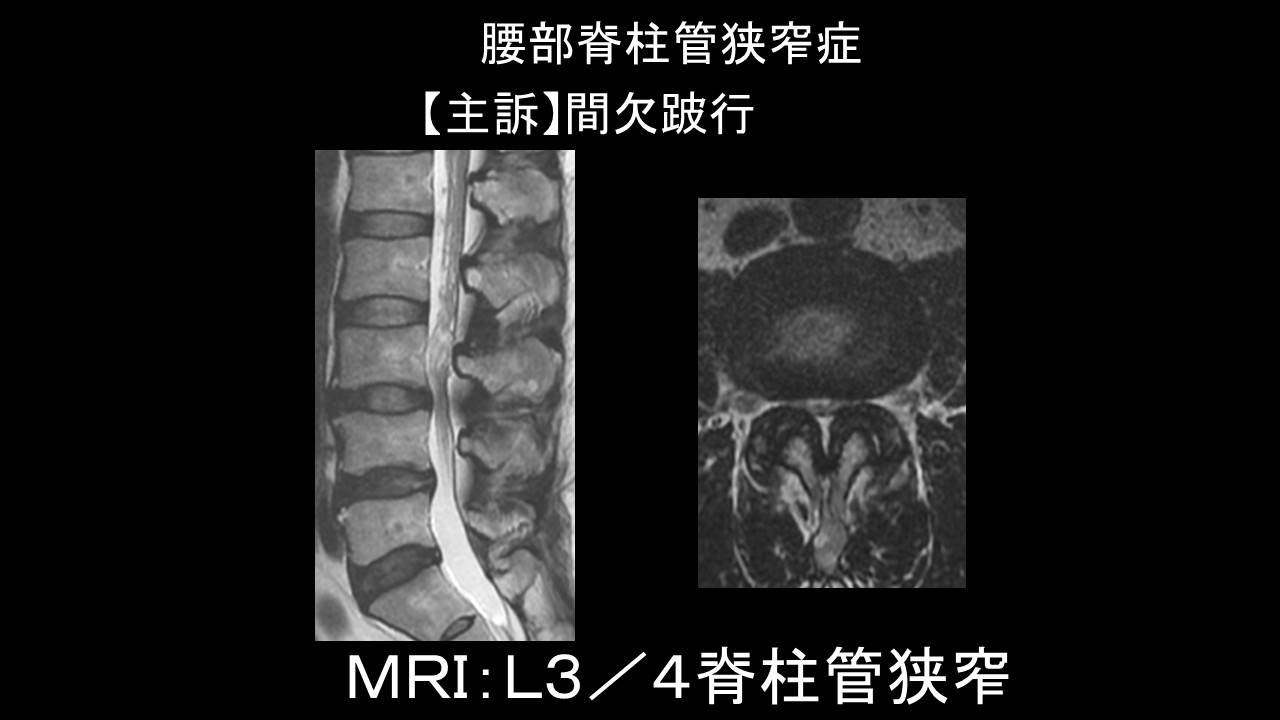

腰部脊柱管狭窄症は、加齢とともに腰の神経の通り道が狭くなり、足のしびれや痛みが出る病気です。高齢化が進む現代では、100万人以上がこの病気に悩んでいるとされ、腰の手術で最も多い原因となっています。

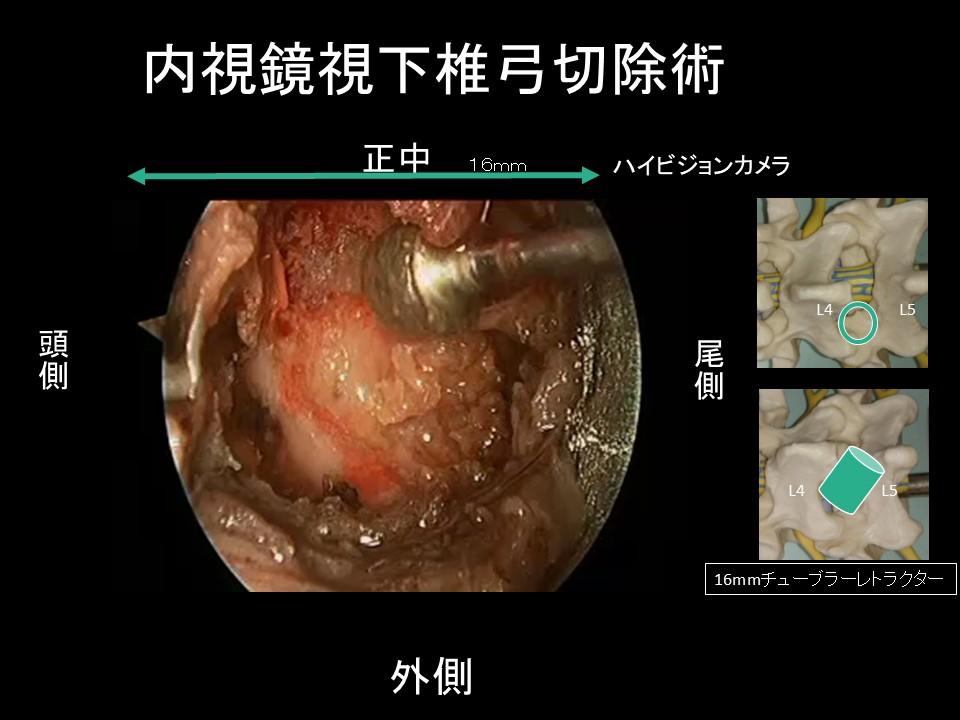

治療の基本は、狭くなった神経の通り道を広げる「除圧手術(じょあつしゅじゅつ)」です。しかし、手術した後に「手術していない隣の部分が新たに狭くならないのか?」と不安に思う方も多いでしょう。

今回ご紹介する研究では、スカンジナビア諸国の大規模な臨床試験のデータを使い、手術後2年間の変化を詳しく調べています。手術した部分のすぐ隣の「隣接レベル(りんせつれべる)」がどうなるのか、科学的に検証した貴重な報告です。

【手術後の経過】隣接レベルの神経の通り道は狭くならない

この研究では、437人の患者さんが3種類の低侵襲手術を受け、うち322人が2年間しっかりMRIで経過を追われました。

その結果、手術から2年経っても、手術した場所の上下の「隣接レベル」の神経の通り道(硬膜嚢面積:こうまくのうめんせき)が狭くなることはありませんでした。むしろ、わずかですが広がる傾向さえ見られたのです。

具体的には、手術の3か月後の平均面積は110㎟、2年後には114㎟に増加。約10%ほど面積が広がった計算です。

もちろん、患者さんごとに差はありますが、3%の人だけが「1標準偏差以上」の面積減少を示した程度。ほとんどの人は悪化することなく、むしろ改善が見られたのです。

【手術方法や体の特徴】どんな人でも隣接レベルの狭窄リスクは高くない

次に研究チームは、「どんな人や手術方法なら隣接レベルが狭くなるリスクが高いのか?」を詳しく分析しました。

検証したのは以下の項目です。

- 年齢や性別

- 体格(BMI)

- 喫煙習慣

- 手術した範囲(1か所 or 2か所)

- 手術方法(3種類の低侵襲法)

- 手術前の神経の狭さ(硬膜嚢面積)

その結果、どの項目でも「手術後に隣接レベルが狭くなるリスクが高い」という明確な因子は見つかりませんでした。

特に「狭くなった部分をどれだけ大きく広げたか」「1か所手術したか、2か所手術したか」といった要素も、隣接レベルには影響しなかったのです。

これは「手術範囲を広げれば安全」という考えを否定する、非常に大事な結果と言えるでしょう。

【今後の治療方針】予防目的の過剰な手術は不要と考えられる

この研究は、腰部脊柱管狭窄症の手術を受ける患者さん、そして執刀する医師にとって、とても大きな意味を持ちます。

「将来、上下の隣接レベルが狭くなるかもしれないから、今のうちに広げておこう」と考え、必要以上に手術範囲を広げることがあります。しかし、この研究は「その必要はない」と、科学的に示しました。

2年間の経過観察では、隣接レベルの神経の通り道は狭くなるどころか、わずかに広がる傾向がありました。過剰な手術による合併症や回復遅れのリスクを避けるためにも、今後は「必要な場所だけを正確に除圧する」方針がさらに重要になってくるでしょう。

もちろん、2年という期間ではわからない「さらに先の変化」はあります。研究チームも、今後5年間の追跡を予定しているとのこと。結果が出れば、さらに確かな知見になるはずです。

【まとめ】腰の手術は必要最小限がベスト!正しい知識で不安を解消しましょう

腰部脊柱管狭窄症の手術後、「またどこかが悪くなるのでは?」と不安に思う方は少なくありません。

しかし、今回の研究から「手術した部分の隣がすぐに狭くなるリスクは低い」ことがわかりました。必要以上に手術範囲を広げるのは避け、今悪くなっている部分だけをしっかり治療するのが正しい選択と言えるでしょう。

医療はどんどん進化しています。今回のような最新の研究結果を正しく知ることで、手術への不安も和らぐはずです。腰の痛みやしびれで悩んでいる方は、ぜひ専門医と相談し、納得のいく治療を受けてください。

【参考文献】

Brisby H, Myklebust TÅ, Banitalebi H, et al. Adjacent Level Canal Area Changes up to Two Years After Lumbar Spinal Stenosis Decompressive Surgery. Spine (Phila Pa 1976). 2025;50(7):429-436. DOI:10.1097/BRS.0000000000005247

免責事項

- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。

- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。

- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。

- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。

当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。